-

Voici un intéressant manuscrit, celui de Georges Danton.

Daté du 29 août 1792, le citoyen Danton s'adresse au président de l'Assemblée nationale Jean-François Lacroix. Concerne la condamnation à mort d'un citoyen lambda convaincu de haute trahison envers la République.

Association Louis XVI, antenne suisse

Vincent Thüler votre commentaire

votre commentaire

-

Par Dona Rodrigue dans Lettre rédigée par Louis XVI le 20 janvier 1793, la veille de son éxecution le 28 Août 2013 à 23:16

Lettre autographe signée par Louis XVI en personne à la Tour du Temple où il est retenu prisonnier. Il réclame à la Convention un délai pour se préparer à paraître devant son Créateur. D'autre part, il manifeste son intention de communiquer librement avec les membres de sa famille.

Lettre rédigée par Louis XVI le 20 janvier 1793Association Louis XVI

blog

http://cril17.org/category/appel-nation/

votre commentaire

votre commentaire

-

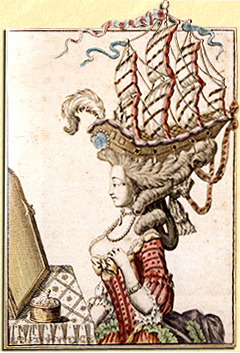

LA MARCHANDE DE MODES

cravates, noeuds d'épée, objets de tête et de cou, colifichets de toutes sortes

la marchande de modes tenait boutique

la plus célèbre fut sans doute Rose Bertin, couturière de la reine Marie-Antoinette

elle coud, elle arrange ses agréments, donne du chic à l-aide de colifichets

dans sa boutique de la rue Saint Honoré, Au Grand Mogol

Rose Bertin transformera les robes à paniers en robes avec traîne

en 1785, la Reine qui vient d'avoir 30 ans, se plaît dans des robes plus simples

c'est la robe en chemise, dite à la reine, faite de mousseline blanche

Jean-Baptiste Mallet 1759-1835

chroniqueur mondain

a représenté les élégantes, toutes vêtues de blanc, suivant la mode lancée par la reine

Rose Bertin alliait à une imagination débordante et à un goût incontestable

un sens développé de l'idée publicitaire

elle faisait parvenir dans les grandes capitales des poupées accompagnées

d'un trousseau, ambassadrices du (bon) goût français

l'aiguille à la main, rue Saint Honoré ou rue Neuve des Petits Champs

les filles arrangent pompons et colifichets

l'une d'elles ne terminera pas son apprentissage: Jeanne Bécu

comtesse du Barry, la dernière fulgurance du roi dit le bien-aimé

votre commentaire

votre commentaire

-

(Photo Europ Auction - Antoine Vestier )

Le dix-huitième siècle fut un âge d'élégance. Jamais dans l'histoire nous voyons des hommes et des femmes si minutieusement artificielles, si très loin de leur apparence naturelle. Ce qui ne pouvait pas être fait avec les cheveux naturels a été fait avec des perruques. Cette époque fut une explosion extravagante de coiffures étonnantes, une réaction totalement opposée à la pudeur et à la réserve des siècles antérieurs.

(Photo Tajan - Attribué [injustifiée] à Louis Vigée)

Les coiffures étaient en concordance avec le style "Rococo", qui était le plus important presque jusqu'à la fin du siècle. C'était un mouvement artistique dans lequel les courbes en forme de "S" ont prédominé, avec des asymétries, soulignant le contraste; un style dynamique et brillant, où les formes intégrant un mouvement harmonieux et élégant.

(Photo Piasa - enfant [Jean?] Boyer-Fonfrède d'après Perronneau)

Un style concordant avec une époque de nouvelles idées philosophiques, comme celui des Lumières, et avec l'affluence de richesses économiques qui arrivent en Europe par les voyages vers le nouveau continent, l'Amérique.

(Photo Sotheby’s John Raphaël Smith portrait du portraitiste Daniel Gardner)

On crée de nouveaux ordres sociaux; en plus du clergé et de la noblesse, une bourgeoisie forte de nouveaux riches est apparue qui s’est positionnée dans les sphères sociales et politiques, imitant en tout les coutumes des nobles.

Un style conforme à une époque dans laquelle la science s'émancipe de plus en plus de la religion, obtient des réussites spectaculaires et développe en conséquence une technologie qui ouvrira les portes à la Révolution Industrielle. Les gens de cette époque croyaient qu'ils vivaient dans le meilleur des mondes.

(Photo Delorme & Collin du Bocage - portrait d'un abbé)À la fin du siècle, les styles artistiques et culturels changent; surgit un style appelé "néoclassique" beaucoup plus sobre et conservateur, avec un retour à l’esthétique Grecque et Romaine classique.

L'utilisation de perruques chez les hommes a commencé à être très populaire à la fin du XVIIe siècle, durant le règne, en France de Louis XIV, le Roi Soleil. Toute sa cour s’est mise à utiliser des perruques, et comme la France dictait la mode de l'Europe à cette époque, son usage s’est étendu aux autres continents. En 1680 Louis XIV avait 40 perruquiers qui dessinaient ses perruques dans la cour de Versailles.

Photo Jean Chenu, Antoine Bérard et François Perron - autoportrait d'Antoine Berjon 1780)

Dès 1770, l'usage des perruques s’est aussi étendu aux femmes. Et à mesure que les années passaient, les perruques sont devenues plus hautes et plus élaborées, spécialement en France.

Legros de Rumigny, "L'art de la coëffure des dames françoises, avec des estampes : où sont représentées les têtes coëffées, gravées sur les dessins originaux de mes accommodages, avec le traité en abrégé d'entretenir & conserver les cheveux naturels," 1768-70 (Met Museum)

Les perruques masculines étaient en général blanches, mais celles des femmes étaient de couleur pastel, comme rose, violet clair ou gris bleuâtre. Les perruques indiquaient, par leur ornementation, la position sociale plus ou moins importante de celui qui les utilisait.

(Photo Sotheby's : Elisabeth Vigée Le Brun, Mme de Roissy)

Les gens de fortune pouvaient payer, logiquement, des dessinateurs plus chers et avoir plus de variété de matériels. Elles étaient faites en général avec du cheveu humain, mais aussi avec du poil de cheval ou de chèvre. En France, la comtesse de Matignon payait à son coiffeur Baulard 24.000 livres par an pour lui faire un nouveau dessin de perruque chaque jour de la semaine.

Vers 1715 on commence à poudrer les perruques. Les familles avaient un salon dédié à la "toilette", où elles se poudraient quotidiennement et s’arrangeaient. Les perruques étaient poudrées avec de la poudre de riz ou de l’amidon. Pour cette opération, faite par un coiffeur, on utilisait des robes de chambre spéciales et on avait l'habitude de couvrir le visage d'un cône de papier épais.

LES BARBIERS DEVIENNENT "PERRUQUIERS":

En plus de couper et de coiffer le cheveu et de raser le menton, les barbiers pratiquaient diverses opérations chirurgicales et extractions dentaires. En 1745 une loi, en Angleterre, leur interdit ces pratiques et les autorise seulement à couper et coiffer les cheveux.

Cela provoque la ruine de nombreuses boutiques de barbiers et le manque de travail pour beaucoup d’entre eux en Europe, puisque des lois similaires sont promulguées en France et dans d’autres pays. Mais l'essor des perruques crée la demande de nouveaux professionnels: les fabricants et les dessinateurs de perruques, qui de plus se chargeront de les entretenir périodiquement, de les parfumer et de les retoucher.

Déjà depuis la fin du siècle antérieur des syndicats ou des unions de coiffeurs se sont créés, et exigeaient des professionnels de payer un tarif et de présenter un examen d'aptitude pour pratiquer la profession.

(Photo Sotheby's : Elisabeth Vigée Le Brun, M. de Roissy [un Michel de Roissy ?])

Pendant ce siècle l'industrie des perruques croît et devient importante, en créant de nouveaux travaux et sources de recettes pour une grande partie de la population.

À son tour l'industrie des chapeliers est affectée, puisque les hommes cessent d'utiliser des chapeaux pour laisser voir leurs perruques et ils doivent fabriquer, de nouveaux styles de chapeaux qui peuvent s'adapter aux perruques.

La majeure partie du peuple, disons 80 % de la population, n'utilisait pas de perruques, mais le cheveu naturel, sans trop de règle. Mais seul un pourcentage de la noblesse et de la haute bourgeoisie mobilisait une industrie remarquée pour l'époque.

Au début du siècle, les styles de cheveux des hommes sont beaucoup plus somptueux que ceux des femmes. C'est la mode du "style Louis XIV", avec de grandes boucles et la chevelure sur les épaules.

Quand le siècle se termine, la tendance est reversée : les femmes portent des perruques exubérantes, de 50 à 80 cm de hauteur et plus, qu'elles s'emploient, avec des dessins, à commémorer les célébrations et les anniversaires.

Ces perruques féminines apportaient quelques problèmes: les cadres des portes avaient été surélevés ou reconstruits pour qu'elles puissent passer, et dans plusieurs occasions la pression trop lourde des perruques leur causait une inflammation au niveau des tempes.

Legros de Rumigny, "L'art de la coëffure des dames françoises, avec des estampes : où sont représentées les têtes coëffées, gravées sur les dessins originaux de mes accommodages, avec le traité en abrégé d'entretenir & conserver les cheveux naturels," 1768-70 (Met Museum)

Vers la moitié du siècle, le nouveau roi de France, Louis XV, impose un style de plus petites perruques pour les hommes et le rigoureux poudrage blanc ou de préférence grisâtre. Les hommes utilisent aussi depuis la moitié du siècle une queue de cheval sur la nuque, attachée avec un ruban, style qui devient très populaire dans toutes les cours.

Les femmes continuent avec les styles extravagants jusqu'à l'arrivée de la Révolution Française, où tout le luxe et l'exubérance sont pratiquement annulés par les nouvelles idées républicaines. À partir de là, les coiffures sont plus classiques et plus simples et on recommence à utiliser le cheveu naturel.

En réalité, malgré le fait qu'il soit amusant de penser que les femmes utilisaient ces perruques immenses dans leur vie quotidienne et aux fêtes où elles allaient, la réalité est différente.

Ce type de présentation capillaires gigantesques a peut-être existé, mais seulement pour une occasion très spéciale ou pour des représentations théâtrales.

Les perruques comme les images que nous voyons ci-dessus sont le produit de caricatures de l'époque ou d'anecdotes ou de légendes sans beaucoup de fondement. Il est pratiquement impossible de trouver dans les tableaux de peintres célèbres de l'époque ces perruques immenses.

Les femmes nobles utilisaient des styles de chevelure beaucoup plus sobres et élégants, malgré le fait qu'elles étaient plus ou moins volumineuses et élaborées.

En ce qui concerne le style de cheveux des femmes du XVIIIe, au début du siècle on continue toujours à utiliser celui qui venait d'une mode de la fin du siècle antérieur : le style "Fontange".

Son nom a été créé par la Duchesse de Fontange, qui lors d’une journée de chasse avec le roi de France Louis XIV, s’est pris la chevelure dans la branche d'un arbre, et pour réarranger le cheveu l'a empilé sur sa tête. Le roi est resté fasciné par cette coiffure accidentelle, et l’a priée de toujours la conserver. Ce style a été à la mode plus ou moins jusqu'en 1720.

Sous le règne de Louis XV les coutumes ont changé et les cheveux féminins ont eu un autre style plus simple. Un style dénommé "tête de mouton" (tête de brebis), avec de courtes boucles et quelques grosses mèches de cheveux sur la nuque. Les femmes n'ont pas utilisé de perruques jusqu'à 1770. À partir de là, les coiffures - artificielles - sont devenues de plus en plus hautes et plus élaborées.

EXEMPLES DE STYLES DE COIFFURES FEMININES AU XVIIIe SIECLE:

Adélaïde Labille-Guiard, Femme écrivant une lettre à ses enfants, mba Quimper,

Adélaïde Labille-Guiard, Portrait de madame de Genlis, 1790, LACMA Los Angeles

(Photo Christie's - Emily La Touche à la harpe)

EXEMPLES DE STYLES DE COIFFURES MASCULINES AU XVIIIe SIECLE:

LE CHANGEMENT APRÈS LA RÉVOLUTION FRANÇAISE:

Déjà près de la fin du siècle le style magnifique et éblouissant de la noblesse européenne était l'objet de critiques des philosophes de l'Illustration. Non seulement le style de vêtements et de coiffures, mais le style d'art même, le rococo, était fort critiqué.

Photo Piasa - Portrait de Marie-Thérèse Legendre de Villemorin, pastel

A ce moment, la bourgeoisie - la classe sans noblesse - devient puissante et influente; tout le système, politique, économique, social et culturel est controversé par les principaux penseurs. En principe, les bourgeois riches imitaient en tout les nobles, ils voulaient être comme eux.

Mais quand ils deviennent puissants et auto-suffisants, ils critiquent tout le système de l’Ancien Régime, repoussent toute sa structure sociale et naturellement, ses coutumes.

(Photo Christie's - touchant portrait de jeune fille, vers 1786-89)

Avec l'arrivée de la Révolution Française, le luxe et l'ostentation sont mal vus par tout le monde. La nouvelle société adopte un style plus sobre et se tourne vers la simplicité ; du rococo il passera au néo-classique, style artistique qui récupère l'esthétique grecque antique. Et ce sera aussi le style en accord avec le romantisme, qui s'imposera à la fin du XVIIIe siècle et prédominera sur presque tout le XIXe siècle.

Ce n’est pas un pastel mais une petite merveille de dessin.

La coiffure permet de dater de 1788-91, il est d’une excellente main.

C’est du dessin.

Tout d'abord, il exprime merveilleusement ces temps durs de la Révolution française, des gens jeunes, avec un fond d’idéal, une dureté, mais toujours les sens du beau du XVIII°.

L’expression est remarquable

Ensuite la lumière vient du haut, comme cela se fait de plus en plus avec les verrières métalliques, mais aussi légèrement de droite.

Il s’agit d’un éclairage nouveau, contraire à toute la tradition du portrait.Les changements philosophiques, la forme de pensée de la société changent la coiffure. Petit à petit, les perruques cessent de s'employer, et le cheveu s’emploie au naturel, sans poudre.

(Photo Interenchères – Portrait de François Gorsse par J-B Perronneau)La Révolution et le changement de tout le système a été brusque et subit - bien qu'il fût déjà annoncé - à la suite d'un coup législatif des députés bourgeois avec appui de la part du clergé et de la noblesse, mais le changement de coutumes n'a pas été si rapide. Toutes les images de Robespierre et Danton, deux leaders de la Révolution, les montrent avec des perruques poudrées, jusqu'à leur mort par la guillotine.

(Photo Aguttes - petit portrait d'un révolutionnaire )

En revanche, Jean Paul Marat, l'autre leader révolutionnaire, utilisait déjà la nouvelle esthétique. Et celui des gérants principaux de la Révolution, le peintre Jacques Louis David, était déjà inscrit totalement dans le style néo-classique, à travers ses oeuvres et dans son esthétique personnelle.

À mesure que le néo-classicisme s'impose, les coiffures changent.

Lorsque arrive au pouvoir Napoléon Bonaparte, déjà peu utiliseront des perruques ; le style Empire montre tous les législateurs et hommes politiques avec le cheveu naturel, peigné d'une manière informelle, symbole d'une nouvelle ère d'indépendance de pensée.

(Photo Brissonneau - Daguerre : Magnifique portrait de Mme JL Germain née Frondard ou Fondard par Marie-Gabrielle Capet)

Les militaires sont les derniers à abandonner le vieux style, mais dans l'armée napoléonienne déjà presque tous sont avec le cheveu naturel. Les femmes, déjà à la fin de l'ère révolutionnaire, cessent complètement d'utiliser les coiffures hautes et élaborées et portent le cheveu sans le couvrir, avec une chute presque naturelle, tenue avec des peignes de coquille de tortue, des épingles, ou des rubans, au lieu des ornements complexes.

Cette pastelliste est une des meilleures françaises de la génération Louis XVI. Elève d’ Adélaïde Labille Guiard (1749 1801), elle en a le professionnalisme et l’émotion, mais ici l’ambiance douce, un cadrage aéré parfaitement de son temps illustrent l’exacte transition entre le portrait XVIIIeme et le portrait romantique . Le site siefar.org donne un inventaire de son œuvre, ce portrait n’y figure pas encore. Très joli travail de portraitiste.

A Drouot sera présentée une pair (rareté) dans des cadres ovales XIXeme (donc à réencadrer). Le mari est d'une très belle qualité également. (Photo Brissonneau - Daguerre : le pendant M. F ...par Marie-Gabrielle Capet)

(Photo Brissonneau - Daguerre : le pendant M. F ...par Marie-Gabrielle Capet) Peut-être les premiers à abandonner le vieux style de perruques et de coiffures très élaborées ont été, paradoxalement, les mêmes aristocrates qui les ont imposées. Par crainte d’être reconnus et vraisemblablement emprisonnés et guillotinés durant l'Ère de la Terreur de Robespierre (1790-1793), ils sortaient de leurs maisons habillés simplement et avec des coiffures naturelles ; sans perruques, naturellement, avec le cheveu court, sans le couvrir et une coiffure de style néoclassique. En réalité, il n'y avait pas de lieu où utiliser l’ancien style de cheveu.

A cette époque, dans le reste de l'Europe on a commencé à pratiquer le même type de coupes et de coiffures. Le 19e siècle était annoncé par une mode totalement distincte.

(Photo artnet.com - détail d’un autoportrait de la jolie et talentueuse Marie-Gabrielle Capet)

http://olharfeliz.typepad.com/pastels/chronique_des_ventes/page/2/

votre commentaire

votre commentaire

-

Le blanchissage du linge à Paris

Jusqu'au XVIIIème siècle, le linge parisien se blanchit dans les faubourgs Saint-Marcel et dans le quartier des Gobelins.

Jean Siméon CHARDIN : "La blanchisseuse" 1735D’autre part, dès le début du XVIIIème siècle, les blanchisseuses disposent de petits bateaux et l’obligation de laver dans des bateaux spéciaux s’étend.

On construit alors des bateaux selles, plats et couverts, dont les bords sont garnis de tablettes.

Les propriétaires des bateaux perçoivent une taxe de quatre sous par personne, plus un sou de location pour l’indispensable baquet.

Petit à petit, le métier s’organise et les premiers entrepreneurs s’installent, notamment sur les berges de la Seine à Paris. Moyennant un salaire mensuel, ils blanchissent chaque jour le linge des grandes maisons qui les emploient.

Par mesure d'hygiène, un édit du 26 février 1732 interdit « à tous les blanchisseurs de lessive de continuer leur blanchissage dans le lit de la Bièvre, au-dessus de la Manufacture Royale [des Gobelins] et du clos Payen ».Les blanchisseurs se transportent extra-muros et s'installent à Gentilly, Arcueil et Cachan.

Les blanchisseuses descendues dedans, ont le linge posé sur le sol, juste à la bonne hauteur pour le laver.

Etendre la lessive au grand air, sous le ciel bleu, est l’un des plaisirs de l’été. Plier et humer le linge gorgé de soleil, crépitant de lumière tiède et pénétré des parfums du jardin, ranger dans l’armoire ce trésor estival comme on met en bocal les fruits de la belle saison …

votre commentaire

votre commentaire

-

Portrait de Gilbert Motier, marquis de La Fayette, en uniforme de lieutenant-général de 1791, peint par Joseph-Désiré Court en 1834.

Gilbert du Motier, marquis de La Fayette (état civil complet : Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier), dit « La Fayette », né le 6 septembre 1757 à Saint-Georges-d'Aurac (province d'Auvergne, actuellement Chavaniac-Lafayette en Haute-Loire) et mort le 20 mai 1834 à Paris (ancien 1er arrondissement), est un aristocrate d'orientation libérale, officier et homme politique français, qui a joué un rôle décisif dans la guerre d'indépendance des États-Unis et l'émergence d'un pouvoir royal moderne, avant de devenir une personnalité de la Révolution française jusqu'à son émigration en 1792 puis un acteur politique majeur des débuts de la monarchie de Juillet.

Il a été fait citoyen d'honneur des États-Unis en 2002.

Origines familiales et jeunesse

Issu d'une ancienne famille militaire d'Auvergne dont les origines connues remonteraient au XIe siècle (un de ses illustres ancêtres, Gilbert Motier de La Fayette, est maréchal de France au XVe siècle), Gilbert du Motier naît au château de Chavaniac. Le nom de la famille a son origine à La Fayette, actuelle commune d'Aix-la-Fayette (Puy-de-Dôme), site d'une motte castrale documentée. Le nom complet de Marie-Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, marquis de La Fayette est rarement utilisé, il est généralement désigné comme marquis de La Fayette ou Lafayette. Son biographe Louis R. Gottschalk (en) précise que Gilbert orthographie son nom aussi bien en Lafayette qu'en LaFayette.

Son père, Michel Louis Christophe du Motier, marquis de La Fayette (13 août 1733 – 1er août 1759), colonel aux Grenadiers de France, est tué en Westphalie à l'âge de vingt-six ans par un boulet lors de la bataille de Minden, le 1er août 1759, dans les bras du duc de Broglie. Sa mère, Marie Louise Jolie de La Rivière, riche aristocrate de Saint-Brieuc, née en 1737, se retire à Paris au Palais du Luxembourg ; elle meurt le 3 avril 1770.

Armes des Motier de La Fayette :

De gueules à la bande d’or et à la bordure de vair.

À l'âge de 12 ans, le marquis de La Fayette se trouve donc orphelin et seul héritier potentiel de la fortune de son grand-père maternel, le marquis de La Rivière, qui meurt le 24 avril 1770 et lui laisse une rente de 25 000. À la même époque un autre oncle meurt et lui laisse un revenu annuel de 120 000 livres, faisant de lui l'un des hommes les plus riches de France. C'est donc son arrière-grand-père, le comte de La Rivière, ancien lieutenant général des Armées du Roi, qui le fait venir à Paris pour son éducation.

Il étudie jusqu'en 1771 au collège du Plessis (actuel lycée Louis-le-Grand) et suit parallèlement une formation d'élève officier au régiment des Mousquetaires noirs du Roi. L'armée deviendra pour lui une deuxième famille. Il suit également les cours de l'Académie militaire de Versailles.

Le 11 avril 1774, à 17 ans, il épouse Marie Adrienne Françoise de Noailles (1759-1807)

fille du duc d'Ayen, dotée de 200 000 livres.

C'est un « mariage arrangé », qui peu à peu se muera toutefois en une belle histoire d'amour même si Gilbert trompera régulièrement sa femme. Sa belle-famille, une des plus anciennes de la

Cour de France et apparentée à Madame de Maintenon, permet à La Fayette d’être présenté à la Cour au printemps 1774.

De ce mariage naîtront quatre enfants, un fils et trois filles :

- Henriette (1776-1778)

- Anastasie (1777-1863), qui épouse Juste-Charles de Latour-Maubourg (1774-1824) le 23 février 1798. Par elle, le marquis est l'aïeul de Paola Ruffo di Calabria, actuelle reine des Belges, épouse du Roi Albert II.

- Georges Washington de La Fayette (1779-1849), qui épouse Émilie d'Estutt de Tracy.

- Virginie (1782-1849), qui épouse le 20 avril 1803 Louis de Lasteyrie du Saillant (1781-1826).

À la cour de Louis XVI, il n'obtient aucun succès. Attaché à ses libertés et dépourvu d'esprit courtisan, il fait avorter les tentatives de son beau-père visant à lui faire obtenir une situation intéressante].

Marie Adrienne Françoise de Noailles (1759-1807)

Après son mariage, il quitte volontiers la Cour dont il maîtrise mal les codes et rejoint le régiment de Noailles de son beau-père avec d'abord un grade de sous-lieutenant avant d'être progressivement promu au rang de capitaine des dragons. Son chef est le duc de Broglie, ancien ami de son défunt père. À l'exemple de ce dernier, il choisit alors de suivre une carrière militaire et entre dans la Maison militaire du roi.

La guerre d'indépendance américaine

La participation de La Fayette à la Guerre d'indépendance des États-Unis (1775-1783) lui a valu une immense célébrité et une place symbolique pour avoir été le trait d'union entre les Américains et la France, lui valant d'être surnommé « le héros des deux mondes ».

George Washington par Charles Willson Peale (1776)

Et ce qui fait de La Fayette le symbole du soutien français aux insurgés d'Amérique, comme ce qui en fait la figure du héros romantique qu'on en conserve, c'est son jeune âge (19 ans) et les circonstances de son départ de France (sans l'autorisation officielle du roi encore favorable à la paix), finançant le voyage de ses propres deniers. Cependant, bien qu'il ait eu un rôle notable sur le plan militaire, celui-ci est moindre par rapport au bilan politique qu'il suscita.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilbert_du_Motier_de_La_Fayette

Né au château de Chavaniac, en Auvergne, Marie-Joseph Paul du Motier est issu d'une famille noble. Son père meurt à Minden (Allemagne) en 1759, et sa mère, ainsi que son grand-père, décèdent en 1770. À l'âge de 13 ans, il se retouve orphelin et fortuné.

À 16 ans, il se marie avec Marie Adrienne Francoise de Noailles († 1807), fille du duc d'Ayen et petite-fille du duc de Noailles, une des familles les plus influentes du royaume. La Fayette choisit alors de suivre une carrière militaire comme son père. Il entre à la maison militaire du roi en 1772.

Le jeune capitaine des dragons a 19 ans lorsque les colonies anglaises d'Amérique déclarent leur indépendance. Déjà sensibilisé à cette cause par son amitié pour Benjamin Franklin, à l'annonce de cette nouvelle, son cœur s'enflamme.

En avril 1777, bravant l'interdiction du roi, il s'embarque pour l'Amérique.

Après un voyage de deux mois, il accoste à Philadelphie, siège du gouvernement des colonies. Il offre ses services au Congrès en déclarant : C'est à l'heure du danger que je souhaite partager votre fortune.

Il est incorporé non sans difficulté dans l'armée des États-Unis avec le grade de major général. Son rôle militaire est interrompu par une période de 6 mois où George Washington le missionne pour convaincre le roi de France d'envoyer un véritable corps expéditionnaire.

Le 7 juin 1777, il envoie une lettre à sa femme qui déclare : " Défenseur de cette liberté que j'idolâtre, libre moi-même plus que personne, en venant comme ami offrir mes services à cette république (des États-Unis) si intéressante, je n'y porte nul intérêt personnel.Le bonheur de l'Amérique est intimement lié au bonheur de toute l'humanité ; elle va devenir le respectable et sûr asile de la vertu, de l'honnêteté, de la tolérance, de l'égalité et d'une tranquille liberté."

Accueilli chaleureusement, il reçoit le titre de colonel de cavalerie. De retour aux États-Unis en 1780 à bord de l'Hermione, il reçoit sur demande de Washington, avec lequel il entretiendra une amitié durable, le commandement des troupes de Virginie.Il participe en 1780 à la bataille décisive de Yorktown, qui conduit à la capitulation de Cornwallis. Il rentre au pays en 1782, où il est promu maréchal de camp.

Porte-parole de l'aristocratie libérale, député de la noblesse d'Auvergne aux États généraux, membre de la société des Amis des Noirs et franc-maçon, il rêve d'apparaître, lui, le « héros de la liberté des deux mondes », comme un Washington français.D'abord favorable à la Révolution, il présente un projet de Déclaration des Droits de l'Homme à l'Assemblée constituante. Il est nommé commandant de la Garde nationale en juillet 1789. Son rôle à ce poste pendant la Révolution reste énigmatique. Lors de la Journée du 5 octobre 1789, où les Parisiens montent à Versailles pour demander du pain à Louis XVI, la Garde nationale est en retard, laissant dans un premier temps le roi face au peuple.

Chargé de la sécurité du château, il se montrera incapable d'empêcher son invasion meurtrière. De même, le 20 juin 1792, lors d'une autre Journée révolutionaire, au Louvre, la Garde nationale, toujours dirigée par La Fayette, est absente, laissant le peuple aborder le roi en tête à tête (c'est lors de cette journée que Louis XVI a bu une bouteille de rouge proposée par un manifestant, et a marché dans une bouse de vache pour montrer qu'il était « comme le peuple », ce qui l'a probablement sauvé ce jour-là). Marie-Antoinette, qui ne pouvait plus le souffrir, dira de lui :

"Je sais bien que M. de La Fayette nous protège. Mais qui nous protègera de M. de La Fayette ?"

En décembre 1791, trois armées sont constituées sur le front est pour repousser les Autrichiens. La Fayette prend le commandement de l'une d'entre elles. Mais voyant que la vie du couple royal était, chaque jour, de plus en plus menacée, il s'oppose au parti Jacobin, avec l'intention d'utiliser son armée pour rétablir une monarchie constitutionnelle.Le 19 août 1792, il est déclaré traître à la nation. Obligé de se réfugier à Liège, il sera capturé par les Prussiens puis les Autrichiens, en dépit des interventions de sa femme et des États-Unis. Sa libération sera obtenue par Napoléon au traité de Campo-Formio en 1797.

Le Directoire lui interdit cependant de rentrer en France. Il finit par rentrer en 1799 ; en 1802 il s'oppose au titre de consul à vie de Napoléon ; en 1804, il vote contre le titre d'Empereur.

Durant le premier Empire, il vit retiré des affaires publiques, mais se rallie aux Bourbons en 1814. Avec Fouché, il participe à la déchéance de l'Empereur. La fin du Premier Empire l'incite à revenir sur le devant de la scène politique ; élu député de Seine-et-Marne lors des cents jours, il demande l'abdication de Napoléon 1er.Epée maçonnique de La Fayette

Député de la Sarthe en octobre 1818, puis à nouveau de Seine et Marne en septembre 1819, il s'oppose résolument à la Restauration et adhère à la Charbonnerie en 1821. Réélu député en novembre 1822, à Meaux, il est battu aux élections de 1823.

1825

Il retourne en Amérique pour une tournée triomphale dans 182 villes de juillet 1824 à septembre 1825. Il reçoit du peuple américain 200 000 dollars et 12 000 ha en Floride. Rentré en France, il est réélu député de Meaux en juin 1827 et en juillet 1830.

Lors de la révolution dite des Trois Glorieuses, en 1830, retrouvant sa popularité de l'année 1789, il a ses propres partisans qui le poussent à jouer un rôle de premier plan.Mais, peut-être du fait de ses 73 ans, il se rallie lui-même à la cause orléaniste et soutient Louis-Philippe, à qui il donne la cocarde tricolore. Lafayette retrouve le commandement de la Garde nationale pour quelques mois. La Fayette meurt à Paris le 20 mai 1834. Il est enterré au cimetière de Picpus, à Paris.

Le rôle du marquis de La Fayette dans l'histoire de l'indépendance américaine est consacré de longue date à Washington par un square à son nom, avec au centre sa statue équestre, devant la Maison Blanche. Cependant, le 8 août 2002, il a été élevé à titre posthume citoyen d'honneur des États-Unis d'Amérique, un privilège rare n'ayant été accordé auparavant qu'à quatre reprises dans l'histoire américaine.

Tombe de La Fayette à Paris, au cimetière de Picpus, au côté de sa femme. Suivant son désir, son cercueil a été recouvert de terre américaine.

La Fayette's grave in Paris at Picpus cemetery, next to his wife. To answer to his request, his casket was coated with earth coming from the United States.

votre commentaire

votre commentaire

-

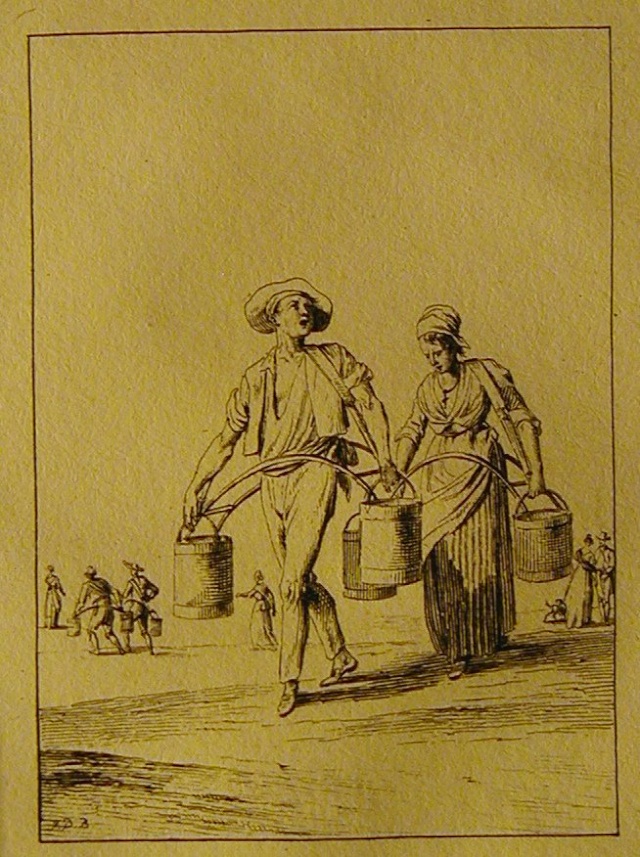

Jean Duplessis-Bertaux, fut un dessinateur et graveur au burin français, né en 1747 et mort en 1819.

Il a donné les Scènes de la Révolution auxquelles il avait lui-même pris part, Les Métiers de Paris, et les Cris de Paris, et les Campagnes de Napoléon en Italie, d'après Carle Vernet, estampes qui furent en vogue.

Il est aussi l'auteur de gravures licencieuses (parfois non-signées puis réattribuées).

Nous avons rencontré Jean Duplessis-Bertaux (1747-1819) samedi aux Tuileries avec les Marseillais

ce dessinateur et graveur fut un témoin de la vie parisienne pendant la Révolution: il a notamment laissé

une série sur les métiers de Paris

le cireur de chaussures

pourtant cireur de pompes, c'est un métier de tous les temps et de toutes les époques

avant vous étiez passé(e)s devant le savetier, pour les réparer

on croisait encore la petite marchande de fruits/color]

ou la petite marchande de fleurs

et les porteurs d'eau

l'eau n'est pas courante et les porteurs s'approvisionnent aux fontaines avec les habitants

qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir leurs services

des seaux en bois de hêtre d'une douzaine de litres chacun

de l'eau qui se vend et pour laquelle les porteurs paient un droit à la ville

l'eau est devenue une marchandise

votre commentaire

votre commentaire

-

-

Le petit théâtre de Marie-Antoinette

par Elisabeth Bouvet

De la jeune fille autrichienne « peu encline au sérieux » à la reine de France montant sur l’échafaud, le parcours de Marie-Antoinette (1755-1793), épouse de Louis XVI, fait l’objet d’une importante exposition au Grand Palais à Paris, une exposition moins historique cependant qu’artistique. Marie-Antoinette rassemble quelque 350 pièces qui évoquent le goût de la reine à une époque où l’art français est à son sommet et qui racontent aussi le destin d’une femme dans une mise en scène qui n’aurait sans doute pas déplu à l’intéressée, grande fan de théâtre. Marie-Antoinette, tragédie en 3 actes (les années de formation, le temps de l'émancipation puis celui du destin) qui se donne à voir jusqu'au 30 juin.

Se promener dans l’exposition Marie-Antoinette, c’est un peu comme arpenter les différents décors d’une seule et même pièce de théâtre. L’illusion est totale, et cela dès l’entrée où le prénom de la reine, biffé sur le mur extérieur de l’espace dédié à l’exposition, se lit comme le titre d’un drame.

Une mise en scène somptueuse

Et de fait, le visiteur-spectateur est d’emblée séduit, ébloui par le soin apporté au cadre, à sa magnificence comme un hommage appuyé à la fois aux frasques de la dernière reine de France et à son destin hors du commun.

« Robert Carsen, le metteur en scène d’opéra qui a signé la scénographie, a parfaitement compris ce que nous lui avions demandé, c'est-à-dire de ‘dramaturgiser’ une histoire célèbre à travers des objets artistiques car ce n’est pas une exposition historique », commente le directeur du château de Versailles, Pierre Arrizoli-Clementel, co-commissaire de l’exposition.

A chaque période, une couleur, des enfilades de pièces, un décor d’opéra champêtre pour le Petit Trianon, des miroirs, beaucoup de miroirs y compris brisés à l’image du destin de l’«Autrichienne », un long corridor sombre en guise de couloir de la mort, bref c’est bluffant.

« Et au fur et à mesure que l’on avance dans cette espèce de décor, reprend Pierre Arrizoli-Clementel, on découvre petit à petit les trésors qui ont été accumulés par cette personne qui a beaucoup dépensé, sans aucun doute, mais pour le plus grand bien de l’art français puisque c’est une période unique, la plus belle peut-être de tous les siècles car quand on parle à l’étranger d’un style français, c’est celui-là que les musées américains s’arrachent ». Le fameux style « Marie-Antoinette », et non pas Louis XVI, grâce auquel, « on donne à voir une idée assez juste du personnage qui a été tellement adulé, tellement haï aussi.

C’était une personne qui était certainement inconsciente de certaines choses qu’elle faisait mais qui avait un goût certain. Elle a été l’instigatrice d’une floraison du goût particulière à la France à cette période-là ». C’est du reste en musique que se déroule la visite à Marie-Antoinette, la première depuis 50 ans, la précédente exposition dédiée à la reine remontant à 1955.

Marie-Antoinette, future reine de France

Et ça commence tout naturellement à Vienne, au château de Schönbrunn où Marie-Antoinette, fille cadette de Marie-Thérèse d’Autriche voit le jour le 2 novembre 1755. Et déjà, au milieu de ses 14 frères et sœurs, celle dont on loue volontiers la grâce tout en stigmatisant son peu de sérieux, affiche sa différence. « Sur le dessin de Jean-Etienne Liotard datant de 1762, le regard de la jeune Marie-Antoinette semble nous dire, ‘Je suis moi’ », confirme Pierre Arrizoli-Clementel.

Un port de reine qu’elle sera effectivement bientôt. Promise au duc de Berry, futur Louis XVI, elle rejoint la France en 1770 sous les vivats des sujets de Louis XV, fascinés par la beauté, la grâce de l’adolescente. Imprimés et gravures à l’effigie de « notre » future reine s’arrachent tandis que l’enfant suit à la lettre (épistolaire) les conseils de sa mère qui cherche à en faire un pur produit de cour. A Versailles, la jeune fille se languit de trouver un artiste qui parvienne à rendre son image.

Ce n’est qu’en 1779 que Marie-Antoinette, devenue reine en 1774, peut enfin envoyer à l’impératrice son portrait officiel peint par Elisabeth Vigée Le Brun (1755-1842), portraitiste désormais attitrée de la première dame du royaume.

Marie-Antoinette et son image

Paradoxalement, c’est au moment où son image lui plait que celle-ci va commencer à déplaire aux Français. En 1780, Marie-Thérèse d’Autriche meurt, Marie-Antoinette est libérée et peut enfin s’affirmer. Au risque de l’incompréhension. Témoin, ce tableau de la même Mme Vigée Le Brun représentant la reine à cheval, non plus en amazone mais à califourchon. Scandale aussitôt. Au peu de respect dont elle fait montre pour l’étiquette, s’ajoute une passion immodérée pour le « dernier cri ». On parlerait d’elle aujourd’hui comme d’une fashion victim, et, note Pierre Arrizoli-Clementel, « elle ferait la Une de tous les magazines de mode ».

De ce point de vue, la manière dont Robert Carsen a habillé la rotonde où se trouve l’escalier en colimaçon qui sépare les deux étages de l’exposition est on ne peut plus éloquente : aux murs, des vignettes représentant Marie-Antoinette sous ses différentes perruques. Coiffure à l’hérisson, coiffure au chien couchant, coiffure sans espoir, coiffure à l’indienne, coiffure à la belle poule, coiffure à la félicité… Une débauche d’appellations et de coupes qui en disent long sur ses audaces en matière de mode et sur sa passion (coupable, lui reprochera sa mère) pour le déguisement, le jeu.

Mais c’est au Petit Trianon, que lui offre Louis XVI en 1774 qu’elle se laisse définitivement aller aux audaces de la mode et à son penchant pour le raffinement.

Là, dans ce décor pastoral, elle sollicite les plus grands créateurs et architectes de son temps pour meubler, aménager, intérieurs et jardins. On y retrouve ce penchant pour l’exotisme déjà présent dans les salons viennois de Schönbrunn parallèlement à l’émergence d’un style qui, tout en empruntant à l’Antiquité et à un goût prononcé pour les fleurs, s’oriente vers des formes plus modernes.

Pièce maîtresse de cet espace tendu de vert, « le bureau cylindre en nacre qui vient d’être restauré après avoir été repêché en Inde, dans les années 50 » de Jean-Henri Riesener qui réalisa pour Marie-Antoinette les meubles les plus extraordinaires.

Au Petit Trianon, bientôt rebaptisé « La petite Vienne », Marie-Antoinette dicte ses propres règles, échappant ainsi aux contraintes liées à son rang de souveraine. Mais contribuant du même coup à fragiliser un peu plus encore son image. Les portraits qui seront commandés à la fin des années 80 pour tenter de corriger cette perception et représentant la reine entourée de ses enfants n’y changeront rien. Sa réputation est même définitivement ternie en 1784 avec l’affaire dite du « Collier de la reine ». Pour le peuple, Marie-Antoinette n’est plus que « Madame déficit »…

« Nous avons fait un beau rêve, voilà tout »

Chemise de Marie Antoinette lors de sa détention

…et même bientôt « l’Autrichienne » quand survient la Révolution, en 1789. Dès lors, la reine se voit accusée de tous les maux, est l’objet de toutes les calomnies. C’est dans une atmosphère sombre et pesante que se termine le parcours de l’exposition, quand rattrapée par le destin, Marie-Antoinette qui ne rêvait que de liberté n’est plus que cette prisonnière qui, au petit matin du 16 octobre 1793, sera guillotinée sous les yeux de David qui prend un malin plaisir à la représenter assise les mains attachées derrière le dos, droite et digne, dans le charriot qui la mène à l’échafaud.

Avant cette ultime représentation de l’ex-reine (la monarchie est tombée le 10 août 1792), le public aura pu lire sa dernière lettre - dans un français parfait qui n’a rien à voir avec ses premières missives envoyées à sa mère -, l’une des chemises qu’elle portait, son missel, les meubles modestes qui constituaient son intérieur à la Conciergerie, des relevés de blanchisserie ou encore son serre-tête.

On y lit aussi, écrit sur les parois de ce couloir, des extraits de certaines des lettres qu’elle envoie à des proches, amis ou famille. Les épreuves l’ont transformée, l’ont grandie.

Nul apitoiement, nul misérabilisme. A la hauteur finalement de la promesse qu’elle semblait adresser du haut de ses 7 ans à Jean-Etienne Liotard, trente et un ans plus tôt.sourcesLe petit théâtre de Marie-Antoinette

par Elisabeth Bouvet

http://www.rfi.fr/culturefr/articles/099/article_63918.asp

votre commentaire

votre commentaire

-

la marchande de lait

la marchande de lait

dès le XIIIe siècle, les paysannes venaient des environs, apporter le lait aux Parisiens

comme on peut le voir dans cette oeuvre de Louis-Léopold Boilly les enfants faisaient la "queue au lait" dès que les laitières arrivaient en ville en criant"la laitière, allons, vite"

dans les années 80 - 1780! la reine Marie-Antoinette mit le lait au goût du jour au hameau de Versailles mais aussi à la laiterie du château de Rambouillet

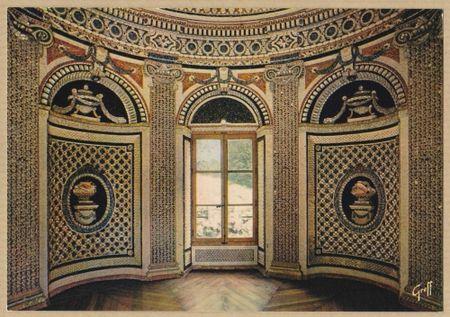

Laiterie de la Reine - Château de Rambouillet

Derrière une grille, on y découvre une laiterie magnifique, un temple blanc à la gloire des produits laitiers qui étaient à l'époque des produits de luxe. Le roi Louis XVI a fait construite en cachette cette laiterie pour sa femme Marie-Antoinette. La première salle, en forme de rotonde et sous une coupole est une salle de dégustation et la seonde salle, dite de rafraichissement est une grotte artificielle avec une scultpure en marbre "la nymphe à la chèvre".

En savoir plus sur http://www.paperblog.fr/6017225/visite-du-chateau-de-rambouillet-sa-laiterie-et-sa-chaumiere-aux-coquillages/#E3wAl453ThmxadGr.99

elle allait boire du lait chaud dans sa "vacherie", mode qui s'étendra jusqu'aux Champs-Elysées

elle se servait d'un bol-sein

votre commentaire

votre commentaire

-

On se souvient de l'importance et de la vogue de la robe a paniers a coudes au temps de Louis XV ; sous le règne de louis XVI, cette robe est uniquement portée a la cour, au théâtre ou au bal.

Dans la vie ordinaire, on adopte des robes plus simples et plus pratiques telles que la polonaise et ses nombreuses transformations.

La tournure peu a peu remplace les paniers. les deux grands arbitres de l'élégance qui imposent leur goût a l'Europe entière sont alors la reine Marie-Antoinette et sa marchande de modes rose bertin.

Périodiquement, on expédiait de paris a Londres un mannequin habille, figurine de modes de grande taille qu'on faisait circuler dans les autres pays.

Brusquement, vers 1780, un revirement complet se produit.

C’est d'abord l'anglomanie, l'adoption des modes anglaises.Aux robes étoffées, fleuries, bruissantes succèdent les costumes d'allure masculine (redingote, jaquette) et les paniers sont remplaces par des tournures.

C’est le règne de la simplicité et Marie-Antoinette donne l'exemple en s'habillant de robes légères de percale ou de taffetas.

Par le nombre et la variété de ses créations, l'époque Louis XVI occupe une place à part dans l'histoire du costume féminin et présente un intérêt particulier. Successivement, outre la robe à la française, nous voyons les femmes adopter la robe à la polonaise et ses nombreuses transformations, la robe à la lévite et la robe à l'anglaise.

Portrait of the Duke of Berry, future Louis XVI, by Jean-Martial Fredou.

Trois corporations travaillaient à l'habillement des femmes :

les tailleurs de corps ou corsetiers, les marchandes de modes qui fournissaient rubans, falbalas et bonnets et enfin les couturières.

Le plus souvent le corsage était décolleté ; il s'agrafait par devant et un noeud de ruban appelé parfait contentement masquait l'agrafe. Le corps à baleines ou corset était muni d'aiguillettes qui servaient à maintenir le second jupon en passant dans des oeillères. Le corsage de dessous avec ou sans manches était la soubreveste, sorte de gilet ou de corsage de dessous et qui était toujours apparent par devant.

La Cour avait conservé du règne précédent le goût des toilettes luxueuses et Marie-Antoinette, malgré la simplicité de son éducation à la cour d'Autriche, au lieu de réagir contre ce mouvement, en prit la tête. Jamais peut-être le luxe ne fut plus insolent à la cour de France que durant les années 1776 à 1778. C'est l'époque des immenses robes à paniers couvertes de falbalas de toutes sortes, de perles et de pierreries ; les souliers mêmes étaient brodés de diamants. Toutefois ce luxe extravagant fut réservé à la Cour et aux grandes cérémonies.

Dans la vie courante, on se contentait de toilettes plus modestes dont la " polonaise " est le type. Brusquement, en 1783, on assiste à un revirement complet : " Jamais ", lit-on dans Le Tableau de Paris (publié en 1783), " les femmes ne se sont mises avec autant de simplicité. Plus de robes riches, plus de garnitures, plus de manchettes à trois rangs. Plus de folles coiffures. Un chapeau de paille avec un ruban, un mouchoir sur le col, un tablier à la maison. En même temps on constate une grande vogue pour les couleurs claires notamment pour les toiles imprimées de Jouy à fond blanc dont la fondation de la fabrique due à Oberkampf datait de 1750.

En 1786, le mouvement vers la simplicité s'accentue et le Cabinet des Modes écrivait : " Il n'est plus guère d'usage aujourd'hui pour les femmes de porter des robes de grande parure. On ne porte plus de ces grands paniers, ni de ces robes traînant d'une aune à terre. Il n'y a plus de garniture, ni falbalas, ni bouillons. Les " coudes " aux poches suffisent à donner de l'ampleur et à accuser les hanches; le postiche rejette la jupe en arrière.

Les causes de ce changement profond dans la toilette féminine sont multiples et de nature différente ; la ruine des grands seigneurs, l'influence de Jean-Jacques Rousseau vantant la simplicité des moeurs, les toilettes de campagne portées par Marie- Antoinette dans sa retraite du Petit-Trianon et enfin l'anglomanie qui commença en 1786.

S'inspirant des modes anglaises, les femmes désormais vont s'habiller comme les hommes; elles porteront la redingote masculine, la cravate et même les deux montres et le chapeau de castor.

Le succès de la pièce de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, lance deux toilettes nouvelles : la " robe à la Suzanne " et le "juste à la Figaro".

http://versaillesblog.blogspot.fr/2008/10/les-toilettes-de-marie-antoinette.html

http://versaillesblog.blogspot.fr/2008/10/les-toilettes-de-marie-antoinette.htmlVers 1788, les jupes ont un rang de volants et on porte une ceinture très large ornée d'une grosse boucle sur le devant. En même temps, c'est la mode des écharpes de taffetas ou de cachemire qu'on passe sous les bras, qu'on croise dans le dos et qu'on ramène par devant en nouant les deux extrémités. Dans les dernières années du règne de Louis XVI, les femmes adoptent le caraco exigu et la robe à l'anglaise.

Robe retroussée dans les poches Cette robe appartient aussi bien au règne de Louis XV qu'au règne de Louis XVI. La mode en est extrêmement répandue dans la bourgeoisie et c'est le costume habituel des servantes.

L'expression " retroussée dans les poches " n'est pas tout à fait exacte. En effet, ce n'est pas dans les poches qu'on relevait les pans de la robe mais dans les ouvertures des poches, c'est-à-dire par les fentes latérales du jupon de dessus, fentes qui permettaient d'atteindre les poches qui n'étaient à cette époque que des sacs suspendus à la ceinture. Naturellement, on faisait ressortir plus ou moins l'étoffe suivant qu'on retroussait plus ou moins. Cette robe est généralement accompagnée de plis dits " Watteau " qui partaient des épaules et descendaient au-dessous de la ceinture pour entrer ensuite dans la jupe. Des aiguillettes dont deux étaient cousues à cinquante centimètres du bas de la traîne se reliaient à deux autres aiguillettes correspondant et cousues à la hauteur de la taille ; c'était le relève-jupe.

Robe à la Française 1760-1770

Robe à la Française Jusqu'à la Révolution la robe de cérémonie, de théâtre, de bal ou de Cour est la robe à la française qui est une robe à paniers. On a vu combien fut grande sous Louis XV la vogue de la robe à paniers qui avait trois ou quatre rangs de cerceaux en un seul ou en deux paniers reliés par une toile ; sous Louis XVI, les deux paniers s'étalaient à la hauteur des hanches : c'est le panier à coudes, ainsi nommé parce qu'on pouvait y appuyer les coudes. La jupe était ornée d'un haut volant de dentelles, de rubans, de bouillons de gaze.

Robe à la polonaise Moins cérémonieuse et moins encombrante que la " robe à la française ", la robe" à la polonaise ", encore appelée " robe à la reine ", eut une vogue considérable sous Louis XVI, vogue qui dura de 1776 à 1787. La robe à la polonaise a eu de nombreuses variantes : polonaises en frac, aux ailes, à coqueluchon, etc.., qui toutes présentent les mêmes caractères généraux suivants. Tout d'abord les manches sont " en sabot" c'est-à-dire qu'elles s'évasent légèrement et sont garnies d'un brassard ruché d'où pendent souvent des manchettes de dentelles ou de gaze bouillonnée. Ce brassard est plus ou moins long et on le serre à intervalles réguliers par des rubans ou des rangs de perles.

Une des particularités de la robe à la polonaise consiste dans le corsage qui tient à la double jupe, c'est-à-dire que les devants et les dos sont d'une pièce jusqu'au bas de la robe. La robe à la polonaise est une robe à transformation et on peut à volonté retrousser les trois pans formant les ailes et la queue ou bien obtenir une robe flottante. Dans ce but, il y avait un double cordon qui passait dans une coulisse de chaque côté sous les coutures qui joignaient sous les bras les devants au dos depuis la hanche jusqu'en bas. Ce cordon était muni de glands et indiqué par une rosette ; il suffisait de tirer un cordon pour abaisser les pans et l'autre cordon pour les

relever.

Les devants du corsage étaient agrafés sous le "parfait contentement" et s'évasaient en découvrant la veste ajustée sur le corps à baleine pour ensuite se rejeter en arrière sur la jupe.Polonaise aux ailes : dans cette polonaise dite " aux ailes ", celles-ci sont plus longues que la queue qui est bouffante.

Les manches en sabot se terminent par de petites manchettes doubles et ruchées qu'on appelait des " petits bonshommes ".

Polonaise d'hiver : Les polonaises sont souvent accompagnées d'un grand capuchon ; dans la polonaise d'hiver, c'est un coqueluchon, c'est-à-dire un petit capuchon inutilisable qui est fixé au corsage. Dans cette polonaise les ailes et la queue sont relevées assez haut et les fentes des poches ainsi que le tour de la robe sont garnis de ruchés. La jupe est ornée d'un volant à " tête bouillonnée".

La Circassienne La robe "à la circassienne" n'est encore qu'une variante de la robe polonaise. Comme cette dernière, elle a trois pans (une queue et deux ailes), mais ces trois pans sont d'égale longueur. Des cordons à tirettes comme dans la polonaise servent à retrousser ces pans. Ce qui caractérise surtout la circasienne, c'est la forme et la disposition des manches. Celles de la robe (premières manches) sont très courtes et en entonnoir. Elles laissent passer les mancherons de la soubreveste ou corsage de dessous qui sont les mancherons de la soubreveste ou corsage de dessous qui sont des manches justes. Tantôt elles descendent jusqu'aux poignets, tantôt elles s'arrêtent à la saignée du bras où elles sont ornées de petits bonshommes, qui sont des manchettes ruchées à deux rangs ou encore des manchettes à deux rang de filet.

La Polonaise Anglaise Les modes anglaises étaient influencées par les modes françaises du XVIIIème siècle et la robe polonaise française fut adoptée en Angleterre mais avec quelques modifications.

Dans la polonaise française, les deux pans s'écartent sur la jupe de dessous ; en Angleterre, il y a un pan devant. Une autre particularité de la "polonaise anglaise" consiste dans la fermeture du corsage qui souvent est dans le dos.

Les Caracos Qu'ils soient à la polonaise ou à la française, les caracos ne sont que des robes coupées un peu plus haut que les hanches. Leur principal caractère est dans l'exiguïté des basques. Ils s'agrafent par devant, tantôt au milieu de la taille, tantôt sous le "parfait contentement".

Tout d'abord assez long, bientôt ils ne dépassent pas l'ouverture des poches du jupon ; les manches sont en sabot. Le caraco "à la française" ne diffère du caraco à la polonaise que par les plis Watteau dans le dos. Aux caracos se rattache le juste à la Figaro encore appelé "robe à la Suzanne". Il est à manches longues et se porte avec un fichu de linon à l'encolure.

Chemise de la Reine

C'est à partir de 1781 que, grâce à Marie-Antoinette, cette robe fit fureur. C'est surtout une robe d'intérieur, du moins à la Cour, et on la faisait en gaze ou en soie. Elle tombait droit avec un haut falbala au bas de la jupe et était très décolletée. Le tour de gorge, qui sous Louis XV était bouillonné ou en dentelle, devint une collerette Médicis, comme au début du XVIIème siècle, mais plus décolleté.

Robe inspirée de la Redingote Masculine :

L'influence des modes anglaises se traduisit en France par les robe inspirées de la redingote portée par les hommes à la même époque. Tantôt cette robe-redingote est ouverte par devant, ce qui est le cas le plus fréquent. Tantôt elle est fermée et boutonnée du haut au bas par de gros boutons métalliques. D'immenses chapeaux accompagnaient ces robes.

Robe à l'Anglaise :

Cette robe ajustée à la taille a toujours une queue traînante. Chaque couture du dos est accompagnée de deux baleines et les deux pièces du dos s'élargissent pour former les lés du manteau. Ces deux pièces se relèvent sur la tournure qui est formée de deux toiles fortes matelassées, piquées et froncées à la taille où un ruban l'attache. Les manches en amadis tantôt s'arrêtent comme ici au-dessous du coude, tantôt descendent jusqu'aux poignets. On adopte aussi les manches bouffantes.

Sur les devants s'épinglant l'un sur l'autre sont les compères de doublure lacée et les pièces du corsage sont garnies d'oeillets pour lacer.

En général le costume masculin sous Louis XVI n'a plus cette allure pimpante et désinvolte du costume masculin sous Louis XV : les formes s'assagissent, la couleur joue un rôle. Tandis que sous Louis XV on n'avait guère employé que des étoffes de ton uni, vers 1778 apparaissent les soieries cannelées et mouchetées.

Une autre innovation consiste dans l'emploi de boutons de métal ciselé, émaillé ou peint.

L'habit à la française persiste sans changements importants; mais on le porte surtout à la Cour. Les pans ne s'étalent plus comme au temps de Louis XV en bouffant et les devants s'ouvrent de plus en plus sur la veste ou gilet. Les manches sont justes et les manchettes de dentelles sont de plus en plus rares. Souvent le gilet est sans basques et d'une couleur différente du justaucorps ; on rencontre souvent des habits blancs avec des sujets brodés. L'habit à la française de grande cérémonie est fait d'une riche étoffe et couvert de broderies.

Le frac ne diffère de l'habit à la française que par son col rabattu et par les pans qui tombent droit en s'écartant. Le col droit et rabattu est assez souvent d'une couleur différente. Le frac dit " à la polonaise " n'a pas de couture dans le dos ; il n'a ni poches apparentes, ni passements. Les couleurs communément adoptées pour les fracs sont le vert ou le jaune clair avec de larges rayures. Il y a des fracs sans boutons.

L'usage de porter deux breloques (clef et cachet) accrochées sous le gilet, de chaque côté de la culotte, est général. La cravate n'est souvent qu'une écharpe de batiste nouée.

A partir de 1780, l'anglomanie se manifeste par la redingote à la lévite qui a trois collets en gradins, des revers séparés du collet et fixés par des boutons; par la lévite à l'anglaise qui diffère peu de la simple lévite et qui se porte avec une culotte de peau et de longues bottes souples à revers comme on en porte avec le frac à l'anglaise. Ce dernier se porte entièrement boutonné. A la fin du règne apparaissent les fracs en étoffe à rayures.

Les enfants s'habillaient de vêtements de même forme que les grandes personnes.

Quand ils portaient le pantalon, on disait qu'ils étaient en matelot, parce que les matelots ne portaient pas de culotte.

Le costume des bourgeoises resta sensiblement le même durant tout le XVIIIème siècle et les différences entre la bourgeoise sous Louis XV et la bourgeoise sous Louis XVI sont insignifiantes.

Elles portaient d'ailleurs toutes deux comme les dames de qualité le bonnet et le tablier avec ou sans volants.

Le costume des paysans différait peu de celui des citadins, à part la qualité des étoffes et la richesse des garnitures. Le plus généralement les paysans portaient du linge grossier, une sorte de frac de drap commun, une culotte, des jambières, des souliers de gros cuir.

Comme coiffure, un feutre relevé par derrière, les cheveux longs, noués par derrière.

"Allégorie de l'Hiver"

Verrerie

du 1er quart du XVIIIe siècle

Musée de NeversLes paysannes portaient sur leur chemise un corset lacé, une jupe courte sur plusieurs jupons, un tablier entourant la taille protégeait la jupe ; un fichu couvrait les épaules.

La gardeuse d'oie.

La gardeuse d'oie.

Faïence, décor de grand feu (polychrome) par Antoine MONTAGNON

Musée municipal Frédéric Blandin - 58 NeversUn bonnet ou un mouchoir couvrait la tête, aux pieds des souliers plats, soit d'étoffe ou de gros cuir.

"Mrs. Henrietta Morris and her son" by George Romney (1734-1802)http://lecostumeatraverslessiecles.chez-alice.fr/Costumes/XVIIIe/1774-1789_paysans.htm

votre commentaire

votre commentaire

-

Varennes, 20-25 juin 1791. La fuite de la famille royale

et la fin de la monarchie

La fuite de Louis XVI et de sa famille dans la nuit du 20 au 21 juin 1791 n’est pas qu’un des multiples rebondissements de la période révolutionnaire. Ses conséquences en font un des épisodes cruciaux de la Révolution. Un événement charnière qui va ternir l’image du roi et contribuera au renversement de la monarchie.

Après son installation forcée aux Tuileries, le 6 octobre 1789, la famille royale n’est plus vraiment libre de ses mouvements. Surveillée de près, ses sorties sont contrôlées.

Le 19 février 1791, le départ pour Rome des tantes de Louis XVI, inquiètes des lois anti-religieuses, jettent la suspicion sur la famille royale. Comme l’année précédente, Louis XVI souhaite passer la Semaine Sainte puis la belle saison avec sa famille au château de Saint-Cloud. Il fixe le départ au 18 avril. Aussitôt connue la nouvelle de ce projet, les milieux révolutionnaires affirment que le Roi veut quitter Paris pour faire ses Pâques avec un prêtre non assermenté. Au moment du départ, une foule hostile entoure le carrosse et l’empêche de partir. La famille royale doit donc rentrer aux Tuileries. En montant les marches du perron, Marie-Antoinette lance aux grenadiers : «Vous avouerez à présent que nous ne sommes pas libres !»

L’arrestation de Louis XVI et de sa famille à Varennes chez l’épicier et procureur Jean-Baptiste Sauce

L’arrestation de Louis XVI et de sa famille à Varennes chez l’épicier et procureur Jean-Baptiste SauceComme le lui avait conseillé Mirabeau, décédé le 2 avril 1791, et encouragé par le comte suédois, Axel de Fersen, Louis XVI décide de rejoindre le quartier général du marquis de Bouillé, à Montmédy, près de la frontière du Luxembourg. Il sait que les troupes du marquis lui sont fidèles.

Un plan est échafaudé : il consiste à se faire passer pour l’équipage de la baronne de Korff (la marquise Louise-Elisabeth de Croÿ de Tourzel, gouvernante des enfants de France), veuve d’un colonel russe qui se rend à Francfort avec deux enfants (le Dauphin et Marie-Thérèse), une gouvernante, Mme Rochet (la reine), un valet de chambre (le roi) et trois domestiques (des gardes du corps du roi). Une berline est spécialement commandée pour cette équipée. La fuite est d’autant plus délicate qu’une domestique fait courir des rumeurs sur une éventuelle fuite de la famille royale. La surveillance est renforcée, des gardes dorment à même le sol devant les portes des appartements royaux. Malgré toutes ces précautions la famille royale parvient à sortir des Tuileries. La berline passe la Barrière Saint Martin (actuelle rotonde de la Villette) vers 1h20.

Commence alors un voyage qui doit se conclure par la prise en charge de la famille par les troupes du marquis de Bouillé mais qui ne sera qu’une longue suite de contretemps et de malentendus. La berline royale prend beaucoup de retard sur l’horaire prévu. Dans la soirée, elle arrive à Sainte-Ménehould, en Champagne, où un détachement de hussards envoyé par le marquis de Bouillé doit assurer sa protection. La berline repart sans son escorte mais le maître de poste, Drouet, qui a reconnu Louis XVI, devance la berline par des chemins de traverse et parvient à l’étape suivante à Varennes-en-Argonne. Il alerte les habitants et le procureur de la commune, l’épicier Sauce. Ce sera la fin de l’équipée.

La même nuit, le comte de Provence, futur Louis XVIII, quitte la France en suivant un autre itinéraire qui le conduit aux Pays-Bas autrichiens sans incident.

La découverte du départ du roi à Paris

Dès la découverte de la fuite du roi, c’est l’effervescence mais également l’inquiétude à Paris. Lafayette, Bailly et Alexandre de Beauharnais (le mari de Joséphine et président de l’Assemblée), se concertent et se mettent d’accord pour affirmer que le roi avait été «enlevé». L’annonce du départ de la famille royale est faite en début de séance. M. de Laporte, intendant de la liste civile, apporte à l’Assemblée un document (le «testament politique de Louis XVI», retrouvé en 2009) que le roi a rédigé et dans lequel il explique les raisons de son départ. Le 22 juin à 22 h, on apporte la nouvelle de l’arrestation du roi. Trois commissaires sont nommés pour ramener la famille royale à Paris : Barnave, Pétion et Latour-Maubourg.

Le 23 juin, commence le retour de la famille royale à Paris. Un trajet long et difficile, ralenti ou interrompu par des manifestants qui lancent aux fugitifs injures et quolibets. A Paris, on avait affiché dans les rues : «Quiconque applaudira Louis XVI sera bâtonné ; quiconque l’insultera sera pendu». C’est donc dans un lourd silence que le roi retrouve la capitale dans la soirée du 25 juin. Le cortège passe au milieu d’une haie de gardes nationaux portant leurs crosses de fusils à l’envers.

Le retour du roi à Paris

Le retour du roi à ParisLe prestige du roi ébranlé

La fuite manquée du roi marque un tournant dans la Révolution. La confiance dans sa sincérité et son acceptation de la Révolution sont mises en doute. Cette situation pose un redoutable problème politique aux partisans de la monarchie constitutionnelle car l’on soupçonne le roi de collusion avec l’étranger, voire de trahison. Le roi est suspendu et l’Assemblée va admettre la théorie de l’«enlèvement» du roi pour sauver ce qui peut l’être. Mais l’histoire va s’emballer.

Alors que la majorité de l’Assemblée tente de minimiser les conséquences du départ du roi, le principe monarchique commence à être remis en cause et certains parlent même ouvertement de République, une idée jusque-là très minoritaire. Mais les clubs commencent à s’agiter, sur fond d’agitation sociale engendrée par la loi le Chapelier du 14 juin interdisant toute association d’ouvriers et tout mouvement de grève.

Le 16 juillet, suite à une pétition du Club des Cordeliers demandant la déchéance du roi, les modérés du club des Jacobins font une scission et fondent le club des Feuillants. Seule, une dizaine de députés, dont Robespierre, reste au club. Le 17 juillet alors que la foule afflue au Champs-de-Mars pour signer la pétition, un incident provoque une fusillade qui fera plusieurs dizaines de victimes. Le fossé entre les classes populaires et l’Assemblée ne fera, dès lors, que s’agrandir.

La Constitution, discutée pendant tout l’été, est votée le 3 septembre et acceptée par le roi le 14, qui vient prêter serment devant l’Assemblée. L’Assemblée constituante considérant sa tâche comme achevée décide de se séparer le 30 septembre en précisant que ses membres seraient inéligibles à la nouvelle Assemblée législative. Pour beaucoup, la Révolution est terminée. La monarchie constitutionnelle semble bien installée, l’idée de République oubliée. Du moins le croit-on.

La chute de la royauté

Les mois qui suivent vont pourtant conduire à l’effondrement de la monarchie. La déclaration de guerre au «roi de Hongrie et de Bohême» (l’empereur d’Autriche), votée le 20 avril 1792, est souhaitée ouvertement par les Girondins, secrètement par le roi et combattue par Robespierre. Les défaites successives des armées françaises, les émigrés regroupés près des frontières, les rumeurs de trahison, vont créer une véritable ambiance de psychose. Une première journée insurrectionnelle a lieu le 20 juin. Les sans culottes parisiens investissent l’Assemblée législative et les Tuileries pour forcer le roi à retirer son veto sur la déportation des prêtres réfractaires et la formation d’un camp de fédérés à Paris. Louis XVI accepte de coiffer le bonnet phrygien et de boire à la santé de la nation mais ne cède pas.

L’assaut des Tuileries

L’assaut des TuileriesLe 5 juillet, l’Assemblée déclare la nation «en danger». Les volontaires et fédérés affluent à Paris pour rejoindre l’armée. La Commune de Paris décide d’en finir avec la monarchie. Le palais des Tuileries est pris d’assaut dans la matinée du 10 août par 15 à 20 000 insurgés. 950 gardes suisse, 200 gentilshommes et 2000 gardes nationaux assurent sa défense. Le roi et sa famille se réfugient à l’Assemblée. Louis XVI ordonne le cessez-le-feu. 600 gardes suisses seront massacrés, le chef des gardes nationaux, Mandat, est assassiné par ses propres troupes.

Le roi est suspendu, la famille royale est installée au palais du Luxembourg puis transférée au Temple le 13 août. Début septembre, sans-culottes et populace massacrent plus de mille détenus à Paris, des centaines en province. Une nouvelle Assemblée, la Convention, est élue au suffrage universel masculin à deux degrés. Elle proclame la République le 21 septembre. C’est la fin de la monarchie.

Bibliographie :

Mona OZOUF. Varennes. La mort de la royauté. 21 juin 1791. Trente journées qui ont fait la France, Gallimard, 2005.

Marcel REINHARD, La Chute de la Royauté. 10 août 1792. Ces journées qui ont fait la France, Gallimard, 1969.

Timothy TACKETT, Le Roi s’enfuit. Varennes et l’origine de la Terreur, La Découverte, 2004. votre commentaire

votre commentaire

-

A Paris, du 2 au 6 septembre 1792, les prisons sont investies par des sans-culottes qui massacrent près de 1 200 détenus. Faut-il n’y voir que spontanéité populaire égarée ?

La polémique n’a jamais cessé.

A Paris, du 2 au 6 septembre 1792, les prisons sont investies par des sans-culottes qui massacrent près de 1 200 détenus. Faut-il n’y voir que spontanéité populaire égarée ? La polémique n’a jamais cessé.

De la place Dauphine à la prison de l’Abbaye : c’est un très bref trajet au coeur du vieux Paris. Mais, ce 2 septembre 1792, les voitures chargées de prisonniers ont un parcours difficile, coupé de nombreux arrêts. Les détenus - parmi lesquels de nombreux prêtres réfractaires* - sont injuriés, menacés, molestés. Ainsi au carrefour Buci, où s’est formé, autour de l’estrade où s’enrôlent les volontaires, un attroupement agité, qui bruit d’une rumeur désastreuse : la prise de Verdun par les armées prussiennes.

Attroupés et badauds suivent les voitures jusqu’au jardin de l’Abbaye. Quand les prisonniers en descendent, un geste, ou un cri, allez savoir, suffit à donner le signal du lynchage, à coups de bûche, pique, sabre, massue, bientôt suivis à l’intérieur de la prison, à l’initiative de représentants de la Commune (cf. p. 55) , d’interrogatoires expéditifs auxquels met fin le quitte ou double de l’acquittement ou de la mort.

Danton, Marat et Robespierre.

En Octobre 1792, les principaux orateurs girondins les accusent d'aspirer à une "dictature triumvirale" et d'avoir été les "complices des septembriseurs".

En fait, c'est le rôle du mouvement populaire qui est remis en cause.

La contagion du meurtre gagne bientôt les autres prisons parisiennes, sous les deux formes du lynchage et du tribunal improvisé : les Carmes, où ont été regroupés des prêtres réfractaires ; puis la Force, le Châtelet, la Conciergerie, peuplés surtout de vagabonds et de détenus de droit commun ; enfin les prisons-hospices, Bicêtre, où maîtres et parents placent en « correction » les adolescents récalcitrants, la Salpêtrière, réservée aux prostituées et aux femmes « flétries ». Ni l’âge ni le sexe ne sont des protections contre la fureur massacrante. Au total, au sortir des quatre journées où s’étire, avec flambées, répits, brusques reprises, l’émotion populaire, environ 1 200 personnes ont trouvé la mort : près de la moitié de la population incarcérée à Paris.

Sur le récit de cette sauvagerie ont immédiatement bourgeonné les images d’horreur : cœurs arrachés, gorges sciées, visages brûlés par les torches, petits pains trempés dans les plaies. Un roman noir dont se détachent deux figures féminines : l’amie de la reine, la princesse de Lamballe, cadavre affreusement mutilé, tête coupée, enrubannée de viscères ; et Mlle de Sombreuil, contrainte pour sauver son père, le gouverneur des Invalides, de boire un verre de sang.

Massacres du 2 septembre 1792 à la prison de l'Abbaye. La hantise de la trahison ayant gagné Paris, les prisons s'emplissent de "suspects". La mise à mort des prêtres réfractaires de l'Abbaye marque le début des massacres.

Devant ces récits largement fantasmés, en 1935 le grand historien des massacres de Septembre Pierre Caron renonçait à faire un tri plausible entre les raffinements de cruauté et l’horreur ordinaire1. A elle seule, celle-ci a il est vrai de quoi provoquer l’ébranlement horrifié de l’opinion éclairée.

Les historiens l’ont souvent minimisée. Tantôt, en suggérant que tel groupe politique, les Girondins par exemple, ont accepté « sans frémir » les massacres. Tantôt, en glosant sur l’image du « voile » , ou du « rideau » qu’il conviendrait, à lire les responsables politiques, de tirer sur la scène. Tous ont répété la formule imaginée le 3 septembre par Roland, alors ministre de l’Intérieur : « Hier fut un jour sur lequel il faut peut-être jeter un voile. » Faut-il pour autant conclure à l’indifférence ? Ou bien plutôt à la stupeur accablée et au frisson du dégoût ? Si Girondins, Montagnards, députés, commissaires, tiennent tant dans un premier temps à se voiler la face, n’est-ce pas parce que les massacres sont l’irregardable de la révolution et que tous ont frémi ? Le recul devant l’événement est perceptible même chez

les plus radicaux, comme Hébert* qui craint la « récidive » des sans-culottes, ou même Marat, navré « de voir frapper indistinctement petits scélérats et grands coupables ».

UNE A DEUX CENTAINES DE MILITANTS

Chez tous en effet, l’événement prend à la traverse la croyance la plus chère à un siècle « sensible », la mieux ancrée aussi, grâce à Rousseau, dans l’esprit des hommes de la Révolution : celle que le peuple, comme acteur historique, n’est pas susceptible de se tromper. A cette conviction, le charnier de Septembre oppose un démenti sanglant. Surgit alors un peuple bien différent du peuple héroïsé des orateurs révolutionnaires. Sous « populus », le peuple identifié à la nation tout entière, voici « plebs » , la plèbe ; sous le peuple politique, le peuple social ; sous le peuple généreux, le peuple féroce. Bref, le peuple impopulaire.Du même coup, le spectacle de Septembre lègue à tous les commentateurs du moment comme à ceux de l’avenir une redoutable énigme, celle même qui se trouve au coeur de la Révolution. Les Annales patriotiques du girondin Carra l’ont très clairement exprimée : « Comment se fait-il qu’un peuple chez lequel on a délibéré solennellement si on n’abolirait pas la peine de mort, même à l’égard des grands criminels, l’année d’après baigne dans le sang et attente à la vie des hommes avec la légèreté la plus révoltante ? »

Ces hommes qui se portent aux prisons, quels sont-ils ? Il ne s’agit pas d’une foule, mais, dans chaque lieu, d’une ou deux centaines de militants qui opèrent sous l’oeil des gens du quartier : artisans, boutiquiers, gardes nationaux, le personnel habituel des journées révolutionnaires, auquel prêtent main-forte les fédérés qui battent depuis le 10 août le pavé parisien.

Assignats

Malgré le nombre réduit des exécuteurs, parmi lesquels se détachent quelques figures hautes en couleur, tel Maillard dit « Tape-dur », un ancien « vainqueur de la Bastille », les relations de l’événement ne renoncent pas à évoquer l’impressionnante figure d’un Peuple majuscule, unanime et solidaire. Camper sur la représentation d’un « Peuple Un » oblige d’autant plus à lui chercher des circonstances atténuantes.

La plus commune, dans les journées qui suivent l’événement, est l’évocation des tribunaux improvisés qui ont siégé dans les prisons, à l’initiative de commissaires arrivés sur les lieux ou de juges tirés du sein de l’attroupement. La presse met en valeur les « formes » conservées, consultation des registres d’écrou, interrogatoire, délibération, sentence. Elle s’applique à monter en épingle les actes de modération ou de retenue qu’on a pu, ici et là, observer : le morne silence qui accompagnait la sentence de mort, les applaudissements et les larmes qui saluaient un acquittement. Certes, ce n’est pas là tout à fait, aux yeux des commentateurs, justice. Mais de tels récits rassurent : c’est donc que dans ce peuple devenu fou vacillait encore une flamme d’humanité qu’on pouvait espérer ranimer.

Massacre au Chatelet

A la décharge du peuple, on peut invoquer aussi le malheur des temps. Il faut imaginer ce Paris de 1792 comme plein des rumeurs de la guerre, déclenchée en avril, avec des rues traversées par les détachements armés et les transports de matériel militaire, secouées par le bruit du tocsin : il a retenti, le matin du 2 septembre, pour appeler à l’enrôlement des volontaires. Cette fin d’été est d’autre part un temps suspendu, entre une Assemblée législative qui n’a plus qu’un mois pour exercer un pouvoir chancelant et la triomphante Commune insurrectionnelle du 10 août, qui met une pression constante sur les députés débordés, réquisitionne, perquisitionne, traque les suspects.

L’Assemblée a remplacé le roi emprisonné par un comité exécutif de six membres, dont la grande voix est Danton, installé un tribunal d’exception pour juger des « crimes » du 10 août. Le châtiment des coupables est à l’ordre du jour. Or les coupables sont légion, si on ajoute aux Suisses arrêtés la foule des criminels potentiels, ceux qu’on croit voir partout depuis qu’arrivent les nouvelles des revers militaires : brigands ressuscités de la Grande Peur, contrefacteurs d’assignats, affameurs, prêtres réfractaires ; des fantômes pour la plupart, mais qui alimentent les peurs les plus profondes de l’imagination populaire.

Le 21 septembre 1792, la Convention nationale décrète l’abolition de la royauté. Ce décret met fin à la longue décadence du pouvoir monarchique amorcée en 1789. En effet, depuis les journées d’octobre 1789 qui voient les femmes et les ouvriers parisiens ramener le roi et sa famille de Versailles aux Tuileries, Louis XVI est prisonnier du peuple de Paris, qui contrôle désormais le pouvoir politique. L’Assemblée constituante s’installe également aux Tuileries, dans la salle du Manège. Outre les graves problèmes de subsistance, elle doit affronter la crise financière liée à la dépréciation des assignats et les troubles religieux consécutifs à l’application de la Constitution civile du clergé votée le 12 juillet 1790. Malgré son serment de « maintenir la Constitution », prononcé solennellement le 14 juillet 1790 lors de la fête de la Fédération, Louis XVI souhaite rompre avec la Révolution. Il correspond secrètement avec les souverains étrangers pour solliciter leur aide militaire. Sa fuite le 21 juin 1791 achève de discréditer la monarchie. Le 17 juillet 1791, le Club des cordeliers organise une manifestation au Champ-de-Mars pour réclamer la déchéance du roi, mais la garde nationale, commandée par La Fayette, fait feu sur les émeutiers. Malgré la mise en place de l’Assemblée législative le 1er octobre 1791, la monarchie constitutionnelle bat de l’aile. Avec la guerre déclarée à l’Autriche le 20 avril 1792, l’armée française, désorganisée, connaît ses premiers revers militaires. Le roi use de son droit de veto, ce qui provoque l’insurrection du 20 juin 1792, prélude à celle du 10 août qui entraîne la suspension de Louis XVI, son incarcération au Temple et la convocation d’une Convention nationale, élue au suffrage universel, chargée de rédiger une nouvelle Constitution. Le 20 septembre 1792, la victoire de Valmy, remportée sur les Prussiens, a un retentissement considérable. Le lendemain, la Convention tient sa première séance et abolit la royauté.

Auteur : Alain GALOIN