-

LE CHEVALIER DE MONDION

I

Louis de Mondion de Chassigny était fils de Jean-Vincent de Mondion, écuyer, seigneur de Chassigny, près Loudun, et de Marie-Thérèse de la Châtre. Il n'avait pas encore quinze ans, lorsque éclata l'insurrection vendéenne. Emigrés dès le début de la persécution religieuse, ses parents avaient emmené avec eux ses trois frères, mais l'avaient laissé lui-même en pension à Paris, dans une institution tenue par un sieur Paulette.

Ce fut là qu'il apprit, un beau jour, la nouvelle de l'insurrection vendéenne et des premiers succès remportés par les insurgés.Tout brûlant d'enthousiasme, notre petit pensionnaire résolut aussitôt d'aller s'embrigader dans les rangs des défenseurs de la religion et de la royauté. Avec une adresse et un sang-froid qu'il eût été difficile d'attendre d'un enfant, il se fabriqué un faux passeport, escalada les murs de l'institution Paulette, prit la décampe, eut la chance de pouvoir franchir les barrières de la capitale et arriva dare-dare à Thouars, juste au moment où les Vendéens venaient eux-même d'entrer vainqueurs dans cette ville, le 5 mai 1793. La Marquise de la Rochejaquelein, qui vit le jeune volontaire au débotter, nous le dépeint ainsi dans ses Mémoires :

"Le chevalier de Mondion était un jeune homme de quatorze à quinze ans, grand et fort pour son âge, d'une belle figure, d'un courage surprenant ; il était plein d'esprit et fort vif."

Poitevin d'origine, le nouveau venu s'attacha tout naturellement à Lescure qui l'admit aussitôt au nombre de ses officiers d'ordonnance, et aux côtés duquel il ne cessa de se battre bravement, toujours au premier rang, sur tous les champs de bataille de la Grande Armée.

Espiègle autant que brave, son esprit et sa bravoure, joints à son jeune âge, lui attirèrent bien vite la sympathie générale, non seulement dans l'état-major, mais encore dans tous les rangs de l'armée. Tout le monde admirait, tout le monde aimait et chérissait cet héroïque petit bonhomme qui, toujours riant et plaisantant, s'élançait au feu le sourire aux lèvres, faisait caracoler son cheval comme s'il se fût agi d'une simple partie de plaisir, pirouettait autour des Bleus en les narguant, maniait le sabre comme un vieil officier, chantonnait au plus fort de la mêlée et, après la victoire, se reposait en égayant de ses lazzis les vainqueurs enthousiasmés !

II

Brave entre tous les braves, l'intrépide petit chevalier donna, plus d'une fois, une leçon de bravoure à de moins braves que lui. Je citerai, à ce propos, deux traits bien caractéristiques, dûment authentiques comme on va le voir.

Le premier eut pour théâtre le champ de bataille de Luçon (14 aout), et c'est un témoin oculaire, Bertrand Poirier de Beauvais, qui le rapporte dans ses Mémoires.

C'était au moment où la débandade commençait à se produire dans les rangs de l'armée vendéenne :

"Les républicains, écrit Poirier de Beauvais, apercevant la confusion, la déterminèrent par une charge de cavalerie. C'est dans ce moment que le marquis de la Roche-Saint-André, blessé d'une balle à la poitrine, et ne pouvant plus avoir son cheval qui était à quelque distance, se trouva sur le point d'être fait prisonnier. - Un cheval pour M. de Saint-André ! s'écria-t-on.

"Dans cette guerre sans quartier et un instant aussi critique, chacun ne pensant qu'à soi, le pauvre Saint-André restait, lorsque le jeune de Mondion, gentilhomme de Loudun, faible et âgé d'environ dix-sept ans, lui offrit le sien. Le généreux blessé refusa, mais Mondion descend, laisse son cheval, fuit avec les fantassins et est assez heureux pour se sauver".

Trois semaines plus tard, le 5 septembre, sur le champ de bataille de Chantonnay, la leçon devait être plus directe. Cette fois, c'est Mme de la Rochejaquelein qui va nous servir de témoin. Après avoir raconté la bataille, qui se termina par une victoire complète, elle ajoute :

"Le petit chevalier de Mondion se conduisit d'une manière surprenante pour son âge. Nous avions de très braves cavaliers, mais en général la plus grande partie de la cavalerie était médiocre ; comme il fallait nécessairement qu'elle fût quelque temps en panne, exposée au feu, ce qui ne lui arrivait pas souvent, on engagea beaucoup d'officiers à se mettre avec elle. Un officier très grand se trouva à côté du petit de Mondion ; au bout d'un instant, il lui dit :"Je suis blessé, je me retire. - Je ne vois pas cela, Monsieur. - C'est une contusion.

- Cela se peut bien, mais le sang ne coule pas ; si vous vous retirez, ne paraissant pas blessé, vous ferez prendre la fuite à la cavalerie. - Je m'en vais. - Si vous faites un mouvement, je vous brûle la cervelle", lui dit le petit de Mondion en approchant de lui son pistolet. Le pauvre homme, qui savait l'autre bien capable de le faire, n'osa plus penser à la retraite."

On peut juger, par ces deux traits, de la bravoure de notre jeune héros, et, en même temps, se faire une idée de la popularité dont il devait jouir parmi les rudes gâs de la Grande Armée.

III

Bien qu'il ne se fût ménagé sur aucun champ de bataille, et qu'il eût, au contraire, toujours affronté le feu au premier rang, l'intrépide petit chevalier n'en avait pas moins réussi, pendant longtemps, à se tirer d'affaire sans la plus légère égratignure ; ses compagnons d'armes n'en revenaient pas d'une pareille chance et nombre de paysans poitevins, chaque jour émerveillés de ses traits d'audace, en étaient arrivés à croire que le gaillard devait être quelque peu sorcier !

Il finit cependant par être blessé un beau jour. Ce fut le 22 septembre, au cours de la poursuite des Bleus qui venaient d'être battus à Saint-Fulgent.

"Ce jour-là, raconte Mme de la Rochejaquelein, le petit de Mondion et M. de Lescure s'acharnèrent tellement après les ennemis, qu'à dix heures du soir ils étaient encore à leurs trousses. Quatre soldats républicains, vêtus de blanc, s'étaient cachés derrière les haies et tiraient sur nos gens ; ces messieurs croyant que c'étaient des Vendéens, leur crièrent : "Vive le Roi ! Ne tirez pas, ce sont vos commandants" ; ils répondirent : "Vive le Roi !" et tirèrent encore. M. de Lescure leur dit : "Je vais à vous, ne tirez donc pas", et, en même temps, comme il était sur eux et avançait le bras pour leur donner des coups de plat de sabre, ils firent une décharge à bout touchant ; ils avaient rempli leurs fusils de balles et de plomb de chasse. A la lueur du feu, les généraux reconnurent des soldats républicains. M. de Lescure eut sa selle et ses habits criblés, ainsi que ces messieurs ; mais il n'y eut que le petit de Mondion qui reçut huit grains de gros plomb dans la main ; il en fut très souffrant, vu la peine qu'on eut à les retirer ; il eut longtemps la main et le bras enflés."

Ce fut à l'occasion de cette blessure que l'héroïque aide de camp du Saint du Poitou reçut le surnom de Petit-Lapin ! "Les dames, nous dit Bouraiseaux, plaisantèrent beaucoup ce jeune homme, en lui disant qu'il avait été tiré par des braconniers qui l'avaient pris pour un petit lapin. Le nom lui en resta ..."

Le Petit-Lapin accepta de la meilleure grâce du monde une plaisanterie et un surnom qui n'avaient, d'ailleurs, rien d'offensant pour lui, et, en dépit de sa blessure, il continua à se battre plus intrépidement que jamais. Quelques semaines plus tard, nous le trouvons faisant des prodiges de valeur sous les murs de Cholet, au milieu du "bataillon sacré" qui protégea la retraite de la Grande Armée.

IV

Ce fut avec le même entrain, avec la même intrépidité qu'il fit toute la campagne d'outre-Loire.

Après le passage du fleuve, il s'était donné la mission de veiller autour de son général mourant ; il l'assista jusqu'à la fin, et devint ensuite l'un des fidèles chevaliers servants de la noble veuve du Saint du Poitou.

Il partagea le sort de la Grande Armée jusqu'à Savenay, où, aux côtés de Marigny, "plus grand dans l'adversité que dans la victoire", il renouvela les prodiges de valeur accomplis à Cholet et se dévoua, en compagnie d'une poignée de braves, pour permettre aux femmes d'échapper aux baïonnettes des féroces soldats de Kléber.

Cette fois encore il eut la chance de s'échapper lui-même, mais ce ne devait pas être pour longtemps. A quelques jours de là il trouva une mort glorieuse, dans les circonstances que rapporte ainsi Mme de la Rochejaquelein :

"J'appris, trois mois après l'amnistie, les circonstances de la mort de mon père (le Marquis de Donissan), qu'on nous laissait ignorer. Il s'était retiré (après la bataille de Savenay), avec le chevalier des Essarts, MM. de Mondion, de Beauvollier, de Tinguy et quelques autres dans la forêt du Gavre ; là, ils rencontrèrent M. Canelle, négociant à Nantes, qui se cachait, étant hors la loi ; ce dernier, depuis, m'a raconté tout ceci à Bordeaux. Il donna à mon père des lettres pour des amis du côté de Guérande, où il pourrait se réfugier ; mais au lieu de cela, livré au désespoir, il voulut tenter un coup de main et retourner faire la guerre dans la Vendée ; il rassembla environ deux cents hommes, et, trois semaines après la déroute de Savenay, ils réussirent à surprendre de nuit Ancenis.

Les Bleus, effrayés quoique nombreux, se jetèrent dans des bateaux, tandis que mon père faisait rassembler à la hâte le peu de barques qui lui restaient ; les patriotes de la ville, s'apercevant du petit nombre d'ennemis, rappelèrent les volontaires et tombèrent en foule sur cette poignée de braves. Mon père, ses trois officiers et dix ou douze cavaliers, après des efforts étonnants, se firent encore jour au milieu d'eux, à coups de sabre, et sortirent de la ville ; mais poursuivis, la plupart blessés, leurs chevaux harassés, ils furent tous pris à deux lieues de la ville, menés à Angers et guillotinés."

Ainsi mourut glorieusement, après un dernier fait d'armes en compagnie du père de Lescure, l'héroïque petit aide de camp du Saint du Poitou.

H.B

_________________

Quand la lumière du passé éclaire le présent !

SOURCES

Superbe BLOG

http://lescoeursdechouans.clicforum.fr/t335-Le-chevalier-de-Mondion-dit-petit-lapin.htm

votre commentaire

votre commentaire

-

M. Charles RETAILLEAU, curé

1790-1793.

Chesneau, vicaire des Landes (ancien vicaire de la Séguinière près de Cholet).

M. Charles Retailleau signe au registre le 28 mars 1790 avec le titre de curé des Landes-Genusson. Il avait été précédemment vicaire des Landes de 1761 à 1779, puis, curé de Sainte-Soule, en Aunis. Ancien vicaire, originaire de la Verrie où sa famille jouissait d'une considération méritée, ce saint prêtre n'était donc pas un inconnu pour les paroissiens dont il devenait le pasteur. Nous l'avons qualifié saint, et l'épithète ne paraîtra peut-être pas exagérée quand on saura que, mettant scrupuleusement en pratique les conseils évangéliques, il vendit tous ses biens pour en employer le prix à des bonnes oeuvres : soulagement des pauvres et des infirmes, restauration et décoration de l'église, etc...

"Mon grand-oncle Retailleau, nous écrivait M. Bouchet, curé de Chambretaud, le 7 août 1795, a laissé dans ma famille le souvenir d'un saint. Il paraissait heureux quand il entendait gronder le tonnerre : on le voyait alors ouvrir sa fenêtre, comme pour mieux jouir ; et, si on lui demandait raison de sa joie et de son contentement, il répondait que, "lorsqu'il tonne, bon nombre de pécheurs demandent pardon à Dieu et qu'il se commet moins de péchés !..." Ne redoutant point la mort, il n'a jamais abandonné sa paroisse. Il avait eu soin de se débarrasser, de son vivant, de toutes les richesses qui n'ont pas cours au ciel..."

C'était bien le prêtre exemplaire qu'il fallait à la paroisse des Landes aux mauvais jours de la Révolution. Ayant refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé et ne voulant pas quitter son cher troupeau, M. Retailleau se retira dans une maison du bourg, appelée "le grand logis", et continua d'exercer son zèle et sa charité avec un dévouement qui devait le conduire à la mort.... et à la gloire.

Dans les papiers de la Fabrique on trouve une double feuille intitulée Registre des sépultures sans prêtre, au rapport des témoins. Ce titre n'est pas exact ; car M. Retailleau, curé, y est mentionné, à plusieurs reprises, comme ayant présidé à des sépultures, notamment le 5 septembre 1793, les 18 et 22 octobre de la même année. Y figure aussi au même titre le nom de M. Desjardins, qualifié desservant de la Gaubretiére. Nous y trouvons la preuve que la peur ne le retenait pas oisif dans la retraite où il se cachait, et que le bon pasteur était prêt à donner sa vie pour ses brebis, à l'exemple de son divin Maître. Cette gloire, en effet, lui était réservée. A la mairie, les registres des sépultures sont signés Minier, agent aux Landes. Le maire d'alors est un nommé Gaborit ; il est mentionné, pour la première fois, le 6 pluviôse an III.

Laissons M. Aillery nous faire, dans sa chronique, le récit des douloureux événements de cette époque.

"Le 7 février 1794, une colonne républicaine, forte de 1100 hommes, allant en correspondance de Montaigu à Mortagne par Tiffauges, et trouvant les ponts de ce dernier lieu coupés, vint par les Landes pour reprendre la route de Mortagne. Au pont de Chambrette, cinquante hommes du pays observaient ce qui se passait. A la vue des républicains, ils firent une décharge et prirent la fuite. Les républicains les poursuivirent jusqu'au bourg où ils prirent toutes les personnes qui s'y trouvèrent, femmes et enfants, et les conduisirent au nombre de cent dans un champ près du bourg, sur la route de Tiffauges, et les fusillèrent au nombre de quatre-vingt-huit. Une douzaine de personnes seulement trouva le moyen de se sauver. Après la fusillade; les républicains coupèrent par morceaux les enfants et autres qui n'étaient pas morts. Depuis ce temps-là, ce champ a toujours porté le nom de champ du massacre.

Ce même jour, une partie du bourg fut brûlée. Le dimanche de la Passion, même année, les républicains se rendant de Mortagne à Montaigu, après avoir tué les personnes qu'ils trouvèrent dans le bourg, entre autres M. Retailleau, curé de la paroisse, qui fut exécuté dans un champ appelé le patis de la Tizonnière, brûlèrent l'église et les maisons qui existaient encore.

Vers le mois de mai de la même année, les royalistes et les républicains se rencontrèrent auprès du bourg, dans un clos de vigne appelé le fief de la Pommeraie. Ces derniers furent repoussés jusqu'au bois de futaie de la Boucherie, à la distance d'un kilomètre environ. Le choc paraîtrait avoir été très fort, puisque les ouvriers qui ont exploité le bois ont trouvé une grande quantité de balles dans le tronc des arbres"

La feuille de registre des sépultures sans prêtre dont nous avons parlé plus haut contient une assez longue liste de noms ; mais trois noms de femmes seulement sont accompagnés de la mention tuée par les Républicains ; les voici : Perrine Retailleau, âgée de 50 ans, le 3 février 1794, femme de Charles Audureau, de la Vincendiére ; — Perrine Audureau, âgée de 15 ans, les deux enterrées par le sacristain ; — le 7 février, Marie Chassereau, veuve de Jean Micheneau, âgée de 70 ans, inhumée par ses parents.

Aux Landes, comme dans la plupart des paroisses du bocage, la Révolution a laissé bien des lugubres souvenirs. A la suite des faits qui précèdent, beaucoup d'autres faits mériteraient sans doute d'être rapportés dans sa chronique ; malheureusement, après un siècle révolu, la tradition orale nous les transmet sans précision et parfois même visiblement altérés. Nous recueillerons néanmoins, faute de mieux, ces miettes historiques, d'après des notes qu'on a eu l'obligeance de nous communiquer.

"A l'approche des Bleus, qui furent les auteurs du massacre, un M. Chesneau s'était enfui, laissant son jeune enfant à la garde d'une femme âgée, nommée Testaud. La pauvre femme fut arrêtée par la troupe avec l'enfant confié à ses soins ; elle demanda grâce pour lui, et réussit en affirmant qu'il était le fils d'un bourgeois retiré à Nantes, ne faisant pas partie de l'armée vendéenne. Les soldats crurent sans doute que l'enfant était le fils d'un patriote et le relâchèrent avec sa gardienne. Celle-ci se trouvait à quelques pas du champ où furent exécutés 80 de ses compatriotes..." (Témoignage de Pierre Gréau et de ses soeurs, arrière-petits-enfants de cette femme.)

"Une autre femme, du Petit-Douet, qui avait réussi à s'échapper avec deux petits enfants encore au berceau, se tint cachée avec eux dans des bruyères pendant le massacre, à quelques centaines de mètres à peine du lieu de l'exécution. Les chiens des Bleus vinrent rôder tout près d'elle et des enfants ; mais les deux innocentes créatures, qui pourtant venaient d'être bousculées, dans le sauve-qui-peut, et jetées précipitamment sur les broussailles, ne poussèrent pas le moindre cri révélateur et dormirent paisiblement jusqu'à la nuit. "La Sainte Vierge m'a sauvée, disait ensuite la mère avec un accent de foi reconnaissante ; c'est elle qui a bercé mes petits enfants ; car je n'ai pas cessé un instant de lui dire mon chapelet..."

"Le massacre terminé, les égorgeurs mirent le feu à toutes les maisons du bourg et à la petite chapelle qu'avait fait bâtir M. René Desraoul où l'on vénérait une statue miraculeuse de la Sainte Vierge. Cette statue fut renversée et brisée. Ils brisèrent ensuite la cloche de l'église : Deux malheureux habitants des Landes les aidèrent dans cette besogne impie ; mais une telle flétrissure s'attacha dès lors à leurs noms, qu'ils durent quitter le pays pour aller cacher ailleurs leur honte et leur remords. L'un des deux se nommait Bidin. C'est sur l'avis qu'il donna de frapper la cloche à l'intérieur que les vandales de la République réussirent à la mettre en pièces.

Ils firent aussi brûler quantité de précieuses reliques, objet de la vénération des fidèles de la contrée, notamment celles de saint Léger, évêque d'Autun, celles de saint Eutrope et des liasses de précieux papiers....

Pendant que le bourg était la proie d'un vaste incendie, un certain nombre de personnes blotties dans une cachette, à quelques pas de l'église, apercevaient les Bleus contemplant leur ouvrage avec une satisfaction cynique. Une poule qu'ils se mirent à poursuivre pour en faire leur pot-au-feu, se précipita vers la cachette et faillit perdre tous ceux qui s'y trouvaient. renfermés. Une femme eut alors la présence d'esprit de la rejeter vivement par dessus le mur : les tourbillons de fumée la favorisant, sa manoeuvre n'éveilla pas le moindre soupçon. Cette cachette se trouvait du côté sud de l'église, dans une maison qui est aujourd'hui la propriété de M. Brochard, épicier. C'était une sorte de couloir à ciel ouvert entre deux murs dont l'unique entrée était une porte blanchie à la chaux, et masquée par une armoire.

A dater de ce moment, le bourg n'était plus habitable ; on le quitta pour les champs de genêts et les taillis. Les soldats de la Révolution inspiraient une telle frayeur que personne n'osait plus retourner à ses foyers. On rapporte qu'après une attaque, qui avait mis tout le monde en fuite, Sapinaud, blessé, traversant le bourg, n'y put trouver qu'une seule femme, accouchée, de la nuit précédente. Elle avait été abandonnée sur son lit, à la merci de la Providence. La pauvre femme voulut cependant se lever ; elle pansa avec un soin affectueux la plaie du général qui put continuer sa route Les Bleus incendièrent aussi toutes les fermes de la paroisse, excepté le Plessis et la Nauliére, qu'ils ne purent sans doute découvrir.

Une bonne partie des habitants se tenaient cachés dans les Crépines de la Bourdonnerie. Ceux qui restaient dans les alentours des fermes, durant le jour, étaient sans cesse menacés d'être découverts par les patrouilles républicaines. C'est ainsi qu'un détachement de Bleus, se dirigeant, à travers champs, vers Saint-Symphorien, emmenèrent prisonniers les Mandin, de la Berlandière, et plusieurs femmes et enfants de la famille Challet, de l'Angenaudière, qu'ils surprirent dans le patis blanc…Leur intention évidente était de les passer par les armes ; mais le commandant de la petite garnison de Saint-Symphorien, qui improuvait les massacres inutiles exécutés par ses pareils, céda aux sentiments de l'humanité et de la pitié que lui inspirait ce groupe de femmes tremblantes et inoffensives. "Citoyennes, qu'êtes-vous venues faire ici ? leur dit-il; retournez promptement à vos foyers."

Le président de la commune des Landes, Charles Chiron, de la Grande Liziére, fut particulièrement en butte aux vexations des Bleus. Toutefois, son sang-froid imperturbable le servit à souhait en plusieurs circonstances difficiles, et il ne consentit jamais à leur livrer les clés de la mairie. Pour se venger, ils mirent le feu à sa maison. Peine inutile : le prévoyant président en avait fait enlever tous les meubles et les avait fait transporter en lieu sûr, dans des champs de genêts...

François Roy, de la Petite Bourdolliére, qui aperçut les flammes du haut d'un cerisier, accourut en toute hâte, accompagné d'un nommé Jean Brin, de la Cour, et tous les deux réussirent à éteindre en partie l'incendie. Les Bleus, de plus en plus furieux contre lui, ne s'en tinrent pas là. Dans une de leurs perquisitions, ils rencontrèrent, un jour, sa fille Jeanne, âgée de 14 ans, gardant son troupeau au Passenard. Les uns voulaient la tuer, les autres l'emmener prisonnière au camp de Mortagne. Ce dernier avis prévalut et fut exécuté. En traversant le bourg des Landes, les soldats trouvèrent une vieille femme occupée à mettre du mil dans un coffre ; ils la traînèrent sur le seuil de son habitation, et l'un d'eux lui enfonça brutalement un bâton pointu dans le corps. A Saint-Martin, le détachement rencontra encore une femme âgée qu'ils emmenèrent, celle-là, au camp de Mortagne, avec la fille du président. Pendant trois semaines, elles restèrent au service des soldats et n'en furent payées (chose étonnante) par aucun mauvais traitement. Au bout de ce temps, nos deux prisonnières réussirent à s'évader en escaladant un mur. La petite Jeanne, en sautant trop précipitamment, se brisa une côte et faillit rester sur le terrain. Mais sa compagne la traîna, comme elle put, jusqu'à un épais buisson voisin, d'où elle la fit bientôt enlever sur une civière, à la faveur de la nuit, par des gens de Saint-Martin qui la rendirent à son heureux père.

Un dernier fait qui montre bien quelle terreur inspira la présence des Bleus dans la campagne des Landes-Génusson. Une dizaine d'années environ après la Révolution, des bûcherons abattaient, un jour, un vieux chêne têtard destiné à faire du bois de chauffage, sur les terres du Plessis ou de la Nauliére, (la tradition n'a pas gardé le souvenir précis du lieu) lorsque, tout à coup, ils reculent épouvantés Quel était le motif de leur épouvante ? En ouvrant le tronc creux du vieux chêne, ils avaient trouvé un squelette d'homme debout auquel des chairs desséchées étaient encore adhérentes sur certaines parties... La présence de ce squelette dans ce cercueil naturel fut vite expliquée par tous ceux qui eurent la curiosité de le venir voir. Ce squelette, il n'y avait pas à en douter, était celui d'un homme qui s'était caché là, aux jours de la Terreur, pour échapper aux poursuites des Bleus, et y était mort de faim ou de peur.

Ce fait, ajouté à tant d'autres semblables, ne donne-t-il pas raison au poète qui a dit que, dans les champs de notre héroïque Vendée, "Aucun épi n'est pur de sang humain !..."

Le vicaire de M. Retailleau, M. Chesneau, originaire de la paroisse, refusa, comme son curé, de prêter serment à la Constitution civile du clergé, et s'embarqua pour l'Espagne. Que devint-il, depuis lors ?... La mort qu'il avait voulu éviter en quittant sa patrie l'atteignit vraisemblablement dans le lieu de son exil ; car on n’a jamais trouvé aucune trace de son retour.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Champ du massacre est situé non loin de la Préverie et à peu de distance du nouveau calvaire élevé en souvenir de la mission de 1891. Il appartient aujourd'hui à M. François Guilbaud, ancien maire des Landes. Mainte fois, le soc de la charrue y a mis à nu des ossements, des sabres et des balles qui n'ont malheureusement pas été recueillis. En 1874, on a élevé, à l'entrée du champ, l'ancienne croix du cimetière qui portait déjà gravée à sa base la date de 1830 qu'on y voit encore. Malgré nos actives recherches, nous n'avons pu trouver les noms des quatre-vingt-huit victimes Il est regrettable que leurs noms ne nous aient pas été conservés. _________________Quand la lumière du passé éclaire le présent !

SOURCES

http://lescoeursdechouans.clicforum.fr/t251-M-Charles-RETAILLEAU-cure.htm

votre commentaire

votre commentaire

-

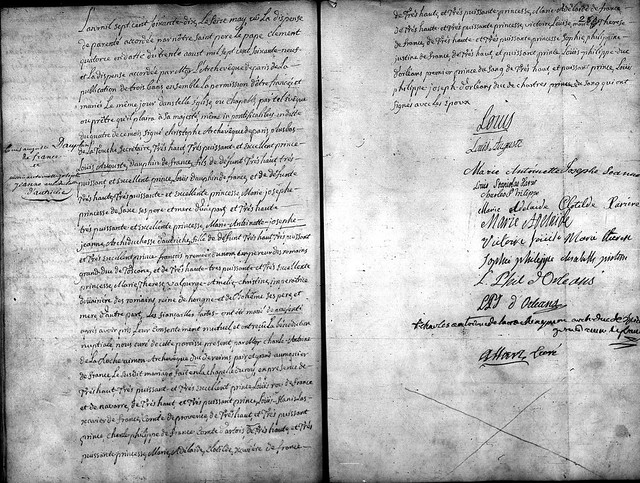

... Séparé de sa famille depuis le 29 septembre précédent, Louis XVI occupe le second étage, — en dessous de la Reine, enfermée au troisième avec ses enfants et Madame Élisabeth.

Du seuil, avant même de pénétrer dans l'appartement, le prêtre aperçoit un spectacle qui le bouleverse : les portes donnant sur le vestibule sont ouvertes ; dans l'une des pièces, — la chambre à coucher, qu'avoisinent celle de Cléry et la salle à manger, — le Roi est debout, entouré de Garat et des municipaux, qui viennent de lui annoncer son exécution prochaine ; alors que ceux-ci semblent fortement émus, lui, comme s'il s'agissait d'un autre, apparaît «calme, tranquille, gracieux même».

Il a tout de suite reconnu son confesseur ; d'un signe de main, il commande aux autres de se retirer, et ils obéissent sans mot dire.

Il ferme alors sa porte sur eux, et M. de Firmont, resté seul avec lui, ne pouvant maîtriser son trouble, se jette à ses pieds en sanglotant. Cette explosion d'attachement vainc l'impassibilité du prince qui ne peut, lui-même, retenir ses larmes ; après quelques instants seulement, il reprend son courage et s'excuse :

— Pardonnez, Monsieur, pardonnez à ce mouvement de faiblesse, si toutefois on peut le nommer ainsi. Depuis longtemps, je vis au milieu de mes ennemis et l'habitude m'a en quelque sorte familiarisé avec eux ; mais la vue d'un sujet fidèle parle tout autrement à mon cœur ; c'est un spectacle auquel mes yeux ne sont plus accoutumés, et il m'attendrit malgré moi...

Puis, relevant l'ecclésiastique, il l'entraîne dans son oratoire, qui occupe la tourelle contiguë à la chambre, une petite pièce ronde, sans tapisserie ni ornement, que chauffe un mauvais poêle de faïence, et où il n'y a pour tout mobilier qu'une table et trois chaises de cuir... Là, du moins, les deux hommes pourront s'entretenir à leur aise, sans risquer d'être entendus.

— C'est donc à présent, Monsieur, continue Louis XVI, en faisant asseoir près de lui M. de Firmont, la grande affaire qui doit m'occuper tout entier. Hélas ! la seule affaire importante, car que sont toutes les affaires auprès de celle-là ?... Cependant, je vous demande quelques moments de répit, car ma famille va descendre. Mais, en attendant, voilà un écrit que je suis bien aise de vous communiquer...

Et, disant ces mots, il tire de sa poche un papier cacheté, dont il brise le sceau... C'est le testament qu'il a écrit quelques semaines plus tôt, et dont il tient à donner lui-même lecture à son confesseur, d'une voix ferme, où un peu d'émotion paraît seulement quand il prononce le nom de ceux qui lui sont chers.

Cette lecture finie, comme la famille royale n'est pas encore là, le Roi pose à M. de Firmont quelques questions sur la situation du clergé ; bien qu'au secret, il connaît la triste existence des prêtres, sait que beaucoup ont dû s'expatrier, sont emprisonnés, pourchassés... Il s'intéresse particulièrement à certains, au cardinal de La Rochefoucauld, à l'évêque de Clermont, à M. de Floirac, à l'archevêque de Paris... Pour celui-ci, qui est émigré à Constance, il charge son confesseur d'une commission spéciale :

— Marquez-lui que je meurs dans sa communion et que je n'ai jamais reconnu d'autre pasteur que lui. Hélas ! je crains qu'il ne m'en veuille un peu de ce que je n'ai pas fait réponse à sa dernière lettre. J'étais encore aux Tuileries, mais, en vérité, les événements se pressaient tellement autour de moi, à cette époque, que je n'en trouvai pas le temps. Au surplus, il me pardonnera, j'en suis sûr, car il est bon...

Puis, se poursuivant, la conversation tombe sur le duc d'Orléans, et Louis XVI parle de Philippe-Égalité, sans amertume et avec plus de pitié que de courroux :

— Qu'ai-je donc fait à mon cousin pour qu'il me poursuive ainsi ?... Mais pourquoi lui en vouloir ?... Ah ! il est plus à plaindre que moi !... ma position est triste, sans doute, mais le fût-elle davantage, non, je ne voudrais pas changer avec lui !

À cet instant, un commissaire pénètre dans l'oratoire et annonce au Roi que sa famille est descendue pour lui faire ses adieux.

D'un trait, le malheureux s'élance dans sa chambre, laissant là M. de Firmont, qui va rester seul, dans l'oratoire, sans voir la scène affreuse qu'ont vulgarisée les gravures ; il en suivra, malgré lui, au bruit, toutes les péripéties : pendant près d'un quart d'heure, pas une parole n'est articulée ; ce ne sont pas des larmes ni des sanglots, mais des cris perçants qu'on doit entendre même du dehors, le Roi, la Reine, le Dauphin, Madame Élisabeth, Madame Royale, tous à la fois confondent leurs voix. Ces transports un peu apaisés, l'entretien se poursuit avec plus de calme, à voix basse, et ce n'est qu'au bout d'une heure que Louis XVI a le courage de congédier les siens, en leur donnant l'espérance de les revoir le lendemain.

Encore bouleversé, il vient alors retrouver son confesseur et s'effondre sur une chaise en gémissant :

— Ah ! Monsieur,... quelle rencontre que celle que je viens d'avoir !... Faut-il donc que j'aime si tendrement, et que je sois si tendrement aimé !... Mais c'en est fait, oublions tout le reste pour ne penser qu'à l'unique affaire. Elle seule doit concentrer dans ce moment toutes mes affections et toutes mes pensées.

Les deux hommes commencent à peine leur entretien spirituel que Cléry se présente et propose au Roi de souper... Celui-ci hésite un moment, mais, réfléchissant aux heures qui lui restent à vivre et où il lui faudra ne pas faiblir, il accepte, passe dans la salle à manger voisine, avale en hâte, mais avec appétit, deux ailes de poulet, un peu de légumes, un biscuit trempé dans du Malaga.

Cinq minutes après, il revient, exige qu'à son tour M. de Firmont prenne quelque nourriture. Celui-ci, cependant, songe au moyen de donner à Louis XVI, qui en est privé depuis si longtemps, la suprême consolation de la sainte Communion... Craignant une profanation, il n'a pas osé apporter d'hostie consacrée ; il n'y a qu'un moyen d'en ôbtenir une : dire la messe ici même.

À cette proposition, le Roi ne peut cacher son effroi, et son confesseur doit insister pour qu'il lui soit permis au moins de tenter des démarches, avec autant de prudence et de discrétion que possible... L'autorisation est, à la fin, donnée :

— Allez, Monsieur !... mais je crains bien que vous ne réussissiez pas, car je connais les hommes auxquels vous allez avoir affaire : ils n'accordent que ce qu'ils ne peuvent refuser.

Sortant de l'appartement, M. de Firmont demande à être conduit auprès du Conseil, et on le fait descendre dans la salle du bas, où sont réunis les commissaires de la Commune.

Nul d'entre eux ne s'attendait à une pareille requête, et on peut imaginer leur surprise, leur désarroi, en l'entendant formuler. Leurs exclamations en témoignent assez :

— Où trouver un prêtre à l'heure qu'il est ? s'écrie l'un d'eux.

— Et quand nous en trouverions un, ajoute un autre, comment se procurer des ornements ?

Sans se laisser troubler, M. de Firmont a réponse à tout.

— Le prêtre est tout trouvé, puisque me voici ; quant aux ornements, l'église voisine en fournira : il ne s'agit que de les envoyer chercher. Du reste, ma demande est juste, et ce serait aller contre vos propres principes que de la refuser.

— L'histoire, objecte un municipal, nous fournit assez d'exemples pour nous engager à être circonspects...

C'est toujours la même crainte qui se manifeste de voir le condamné échapper au châtiment... D'un mot, l'abbé désarme son contradicteur :

— La fouille exacte à laquelle je me suis soumis en entrant ici a dû vous prouver que je ne porte pas de poison sur moi ; si donc il s'en trouvait demain, c'est de vous que je l'aurais reçu, puisque tout ce que je demande pour dire la messe doit passer par vos mains...

Le jacobin veut répliquer, mais ses collègues lui imposent silence : finalement, on décide d'appeler les commissaires absents et de leur soumettre la requête ; on fait sortir M. de Firmont, on le rappelle au bout d'un quart d'heure, et c'est avec un joie profonde qu'il entend ce discours que lui adresse le président :

— Citoyen ministre du culte, le Conseil a pris en considération la demande que vous lui avez faite au nom de Louis Capet, et il a été résolu que sa demande, étant conforme aux lois qui déclarent que tous les cultes sont libres, lui serait accordée. Nous y mettons cependant deux conditions : la première, que vous dresserez à l'instant même une requête constatant votre demande et signée de vous ; la seconde, que l'exercice de votre culte sera achevé demain, à sept heures au plus tard, parce qu'à huit heures précises Louis Capet doit partir pour le lieu de son exécution.

Sans attendre, sur un bout de table, M. de Firmont formule sa demande, note ce qu'il lui faut pour le Saint Sacrifice et, laissant cela sur le bureau, il remonte auprès du Roi.

Celui-ci l'attend avec anxiété : son bonheur est immense en apprenant que satisfaction va être donnée à son pieux désir... L'esprit désormais en repos, il va pouvoir s'épancher avec le prêtre, en une intime causerie dont aucun détail ne sera connu. La confession durera plus de deux heures ; à minuit seulement, M. de Firmont, voyant le prince épuisé de douleur et de fatigue, obtiendra de lui qu'il prenne un peu de repos... Lui-même s'étendra sur le lit de Cléry, tandis que le Roi se couchera, après avoir donné tranquillement ses ordres à son valet de chambre :

— Cléry, vous m'éveillerez à cinq heures... Assis sur une chaise, le fidèle serviteur a passé la nuit au chevet de son maître, paisiblement endormi dans son lit à colonnes aux rideaux de damas vert.

À l'heure dite, Cléry vient allumer le feu, et ce léger bruit suffit à réveiller le Roi ; de la chambre voisine, le prêtre l'entend faire sa toilette comme à l'ordinaire.

Le prince n'a pas oublié son confesseur et un de ses premiers mots a été :

— Où est M. de Firmont ?

Aussitôt prêt, il l'appelle, l'emmène, comme la veille, dans son oratoire, et l'intime entretien reprend entre les deux hommes.

Pendant ce temps, Cléry prépare, dans la chambre, tout ce qui est nécessaire pour la messe. Vers deux heures du matin, les «ustensiles» — l'expression est d'un journaliste contemporain, — ont été apportés. Comme les sanctuaires les plus proches, l'église du Temple et Sainte-Élisabeth, sont fermés depuis 1791, il a fallu tout aller chercher à la nouvelle paroisse Saint-François-d'Assise, — l'ancienne chapelle des Capucins du Marais qui deviendra Saint-Jean-Saint-François, rue Charlot. Bien qu'ardemment constitutionnel, — il restera après le Concordat un des derniers attachés au schisme, — le curé, M. Sibire, a veillé à ce que rien ne manquât, prêté même, pour cette cérémonie insigne, ses plus riches ornements.

La pièce, où Louis XVI vient de passer ses dernières semaines, se transforme ainsi en chapelle : la commode en acajou, à dessus de marbre, servira d'autel ; elle reçoit la pierre consacrée, que recouvrent deux nappes de toile blanche, et, au-dessus d'elle, le crucifix s'encadre de flambeaux argentés, dont les cires allumées vont éclairer la scène funèbre, tout en projetant de grandes ombres sur le papier jaune à fleurs blanches qui tend les murailles.

Quand tout est disposé, Cléry vient l'annoncer ; pendant que M. de Firmont va s'habiller, le Roi demande à son valet de chambre :

— Pouvez-vous servir la messe ?

Comme le serviteur avoue ne pas savoir par cœur les répons, Louis XVI lui prête son livre, après y avoir cherché et marqué les prières rituelles ; lui-même se servira d'un autre missel, qu'on est allé demander à la Tison, — la femme du geôlier de la Reine, — puis, refusant le fauteuil préparé pour lui, il réclame le petit coussin de cuir dont il use généralement pour prier, et il s'agenouille devant l'autel improvisé... Il n'en bougera plus jusqu'à la fin de la cérémonie.

Il est six heures quand M. de Firmont commence le Saint Sacrifice, revêtu de la chasuble qu'on lui a envoyée, — une merveilleuse chasuble de drap d'or, brodée de bouquets multicolores, qu'on conserve toujours précieusement dans le trésor de Saint-Jean-Saint-François.

Les municipaux se sont retirés dans l'antichambre, dont un battant de porte restera ouvert : ils assisteront ainsi à la messe et certains, peut-être, sans en avoir l'air, s'uniront aux prières du prêtre : tous, au moins, garderont respectueusement le silence... Louis XVI, lui, suit dévotement l'office dans son livre, et, quand vient le moment de la communion, il reçoit son Dieu pour la dernière fois.

À six heures et demie, tout est fini, et le prêtre va déposer ses habits sacerdotaux dans la chambre de Cléry.

L'aube commence à poindre ; le froid est vif ; quand, rappelé, M. de Firmont revient auprès du Roi, il le trouve grelottant auprès du poêle, ne pouvant se réchauffer... Malgré tout, le prince n'a pas un mot de plainte, et il exprime seulement sa joie :

— Mon Dieu ! que je suis heureux d'avoir mes principes. Sans eux, où en serais-je maintenant ? mais, avec eux, que la mort doit me paraître douce ! Oui, il existe en haut un Juge incorruptible, qui saura bien me rendre la justice que les hommes me refusent ici-bas.

Déjà, on entend, autour du Temple, le mouvement des troupes qui se réunissent au son de la générale... M. de Firmont, à ce bruit, frémit, mais le Roi, toujours calme, y prête un moment l'oreille et dit, sans s'émouvoir :

— C'est probablement la Garde nationale qu'on commence à rassembler.

Puis, au bout d'un instant, comme la voix des officiers et le piaffement des chevaux se font plus distincts, Louis XVI écoute encore et reprend, avec le même sang-froid :

— Il y a apparence qu'ils approchent...

Le moment serait venu de revoir la Reine, comme, la veille, cela a été convenu, mais M. de Firmont croit devoir insister pour épargner aux deux époux cette suprême épreuve... Après réflexion, malgré sa douleur, le prince accepte ce sacrifice, dur entre tous.

— Vous avez raison, dit-il, Monsieur ; ce serait lui donner le coup de la mort ; il vaut mieux me priver de cette triste consolation et la laisser vivre d'espérance quelques moments de plus.

Sans cesse, cependant, des commissaires viennent frapper à la porte de l'oratoire, sous un prétexte ou sous un autre, désireux, en réalité, de s'assurer que leur victime est toujours là et ne disparaîtra pas avant l'instant fatal. Certains de ces jacobins sont même brutaux, malhonnêtes, moqueurs. Pas un instant le Roi ne se départ de sa sérénité. À peine exprime-t-il, d'un mot, le chagrin qu'il ressent :

— Voyez comme ces gens-là me traitent !... mais il faut savoir tout souffrir.

Et, un peu plus tard, il ajoute, en souriant :

— Ils voient partout des poignards et du poison ; ils craignent que je me tue. Hélas ! ils me connaissent bien mal : me tuer serait une faiblesse. Non, puisqu'il le faut, je saurai bien mourir...

La demie de huit heures sonne enfin à la petite pendule dorée qui orne la cheminée de la chambre à coucher. À nouveau, quelqu'un frappe et, cette fois, c'est le général Santerre qui vient chercher le condamné.

— Je suis en affaire, reprend le Roi avec autorité... Attendez-moi là ; dans quelques minutes je serai à vous.

Ce disant, il referme la porte et se jette aux genoux de M. de Firmont :

— Tout est consommé, Monsieur. Donnez-moi votre dernière bénédiction, et priez Dieu qu'Il me soutienne jusqu'au bout !

Dès que le prêtre a tracé sur lui le signe de la Croix, il se relève, sort du cabinet, s'avance vers la troupe qui emplit l'appartement ; sans rien perdre de sa présence d'esprit, il remet encore son testament à un membre de la Commune, fait quelques recommandations en faveur de Cléry, qui sanglote à côté, en lui tendant le chapeau qu'il a demandé.

— Marchons ! commande alors le Roi d'un ton ferme, et, encadré des miliciens, des commissaires, suivi par M. de Firmont, il s'engage dans l'escalier à vis...

Le guichet franchi, la traversée du jardin, plein d'un brouillard glacé, est vite faite ; Louis XVI peut cependant, en se retournant, jeter un ultime regard sur la Tour, qui garde derrière ses murailles ceux qui lui sont chers.

Dans un fracas d'armes, la petite troupe passe par l'ancien hôtel du comte d'Artois ; dans la cour d'honneur, un carrosse attend, au bas du perron : un officier de gendarmerie y monte le premier ; le Roi le suit, prend place dans le fond, fait mettre M.de Firmont à côté de lui ; un maréchal des logis saute le dernier.

La portière se referme et, entre une double haie de gardes nationaux, le véhicule sort dans la rue du Temple, où l'escorte l'encercle aussitôt, — une escorte formidable, faite pour décourager toute tentative d'attaque, cent gendarmes en éclaireurs, douze tambours, douze cents gardes nationaux serrés autour de l'équipage, et, fermant la marche, cent cavaliers de l'École militaire. Lentement, le triste cortège a remonté la rue du Temple et gagné les boulevards, qu'il suivra jusqu'à la rue de la Révolution, — la rue Royale actuelle, — qui le mènera, tout droit, à la place ci-devant Louis XV, — notre Concorde d'aujourd'hui, — où l'échafaud attend sa victime, dressé entre les Champs-Élysées et le piédestal, dont a été déboulonnée la statue du «Bien Aimé».

Enfermé dans la voiture, ne pouvant plus rien dire à son confesseur qui ne fût entendu, le Roi a pris le parti de se taire, et tous respectent son silence. Pas une parole ne sera échangée pendant la grande heure et demie que durera le trajet. À un moment donné seulement, M. de Firmont a l'heureuse pensée de prêter son bréviaire au condamné, et celui-ci l'accepte avec plaisir ; il indique même, d'un geste, son désir que le prêtre lui montre les psaumes convenant le mieux à sa situation : jusqu'à la fin, l'un et l'autre en réciteront alternativement les versets.

Ainsi absorbé dans ses prières, Louis XVI, semble-t-il, ne s'occupe nullement de ce qui se passe au dehors ; les vitres relevées, couvertes de buée, doivent du reste aussi bien l'empêcher de voir que d'être vu.

Conformément aux ordres de la Commune, les boutiques, sur le parcours, sont closes, les fenêtres et portes fermées, les voies transversales barrées ; tout le long de la chaussée, plus de quatre-vingt mille hommes armés font la haie, empêchant quiconque de traverser.

Il y aura pourtant, çà et là, quelques incidents : des cris de grâce seront poussés au sortir de la rue du Temple ; plus loin, à l'angle de la rue de Cléry et du faubourg Saint-Denis, le baron de Batz et trois de ses amis feront une tentative désespérée, forceront les barrages et, ne se voyant pas suivis, pourront par miracle s'échapper ; plus loin encore, un autre royaliste, Nicole-Joseph Beaugeard, ancien secrétaire des commandements de la Reine, sera massacré pour avoir voulu approcher du carrosse royal.

Le Roi ne s'est aperçu de rien, pas plus que M. de Firmont, au courant cependant, par ses amis Lézardière, des projets du baron de Batz, et qui n'a cessé d'attendre, avec un secret espoir, la tentative annoncée... Tous deux, jusqu'au bout, garderont l'impression de s'avancer dans un absolu silence, que troublent seules les batteries des tambours.

À 10 h 10, la place de la Révolution est atteinte : vingt mille hommes au moins sont encore rangés là, et toutes les issues sont garnies de canons chargés à mitraille... À l'instant où le carrosse décrit un cercle pour s'approcher de la guillotine, le Roi, pour la première fois, rompt le silence et, se penchant à l'oreille de M. de Firmont, lui murmure :

— Nous voilà arrivés, si je ne me trompe.

Le prêtre ne trouve rien à répondre... Les chevaux du reste viennent de s'arrêter, la portière s'ouvre, les gendarmes s'apprêtent à descendre. Louis XVI les arrête d'un geste et, appuyant sa main sur le genou de l'abbé, il dit à ses gardiens, «d'un ton de maître» :

— Messieurs, je vous recommande Monsieur que voilà : ayez soin qu'après ma mort il ne lui soit fait aucune insulte. Je vous charge d'y veiller.

Et, comme les deux hommes semblent faire la sourde oreille, le Roi veut insister, élève la voix, mais l'un d'eux lui coupe la parole, ripostant d'un ton goguenard, bien peu rassurant :

— Oui, oui, nous en aurons soin ; laissez-nous faire !...

L'instant fatal est venu : dès que Louis XVI a mis pied à terre, les trois bourreaux, Sanson, son fils et un aide, l'entourent, veulent lui ôter ses vêtements, mais il ne se laisse pas faire, se déshabille lui-même, défait son col, ouvre sa chemise, l'arrange avec soin. Un incident surgit quand on veut lui prendre les mains :

— Que prétendez-vous ?... s'écrie-t-il.

— Vous lier, répond Sanson.

— Me lier !... riposte le prince avec indignation. Je n'y consentirai jamais !... Faites ce qui vous est commandé, mais vous ne me lierez pas ; renoncez à ce projet !

Les voix s'élèvent, le bourreau est sur le point d'appeler à l'aide ; M. de Firmont estime qu'il faut, à tout prix, éviter une scène de violence ; du regard, le Roi semble l'interroger ; maîtrisant son émotion, le prêtre trouve les mots qui, seuls, sont susceptibles d'apaiser celui qui va mourir :

— Sire, dans ce nouvel outrage, je ne vois qu'un dernier trait de ressemblance entre Votre Majesté et le Dieu qui va être sa récompense.

À ces mots, Louis XVI lève les yeux au Ciel avec une intense expression de douleur.

— Assurément, soupire-t-il, il ne me faudra rien moins que Son exemple pour que je me soumette à un pareil affront.

Et, se tournant vers Sanson, il ajoute :

— Faites ce que vous voudrez, je boirai le calice jusqu'à la lie.

Dès que ses mains sont attachées, il gravit l'échafaud ; les marches en sont raides, et il doit s'appuyer sur le bras de M. de Firmont, qui le soutient... Celui-ci se demande une minute si le courage du Prince ne va pas fléchir, et c'est alors, peut-être, qu'il lui dit le mot qu'il ne niera pas avoir prononcé, mais dont il affirmera ne pas se souvenir :

— Fils de saint Louis, montez au Ciel !

Bien loin de faiblir, Louis XVI, au contraire, arrivé sur la plate-forme qui supporte la guillotine, se redresse, s'avance, impose du regard silence aux quinze ou vingt tambours qui l'entourent et n'ont pas cessé de battre, puis, «d'une voix si forte qu'elle dut être entendue du Pont-Tournant», il prononce distinctement les paroles à jamais célèbres :

— Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute ! Je pardonne aux auteurs de ma mort, et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France...

Il s'apprête à continuer, mais des officiers, fonçant l'épée à la main, ordonnent en hurlant aux tambours de rouler, aux bourreaux d'en finir. Ceux-ci appréhendent le Roi, l'entraînent, le font basculer, appuient sur le déclic, — et le couteau tombe dans un ruissellement de sang.

Tout cela n'a duré qu'une minute ; M. de Firmont, agenouillé près de la guillotine, se rejette en arrière pour n'être pas éclaboussé... En un éblouissement, il voit le fils de Sanson, un jeune homme d'une vingtaine d'années, ramasser dans le panier la tête décapitée, la saisir par les cheveux et la présenter au peuple, en gambadant et hurlant :

— Vive la Nation !

Quelques cris de «Vive la République !» lui répondent, et ces cris, peu à peu, s'amplifient, mille fois répétés par la multitude qui se presse autour de la place et force les barrages.

Profitant du désordre qui s'en suit, le prêtre descend de l'échafaud et se perd dans la foule.

(Aucun des dialogues et propos rapportés n'a été inventé ni arrangé.Tous ont été pris textuellement dans les dossiers des Archives ou les mémoires du temps)

JACQUES HÉRISSAY -LES AUMÔNIERS DE LA GUILLOTINE- PARIS, LIBRAIRE ARTHÈME FAYARD, 1935 _________________

Quand la lumière du passé éclaire le présent !

votre commentaire

votre commentaire

-

Robespierre et l'affaire du paratonnerre

En 1780, vivait à Saint-Omer un riche avocat, Me de Vissery de Blois-Valé, qui s'était acquis quelque réputation comme physicien amateur, botaniste, peintre et inventeur.

Cette année là, en homme de progrès, il fit placer sur la plus haute cheminée de sa maison un paratonnerre.

Or, M. de Vissery avait pour voisins les Rengard-Debussy, qui étaient en mauvais termes avec lui à cause d'un mur de mitoyen. Voulant être désagréables au physicien, ceux-ci rédigèrent une requête aux échevins de Saint-Omer déclarant que le paratonnerre risquait d'attirer la foudre et réclamant l'enlèvement de cet engin.

Puis les Rengard-Debussy s'en furent trouver tous leurs voisins, l'avocat excepté (bien sûr), et leur demandèrent de signer leur pétition. Malgré son éloquence, le couple ne put décider que quatre ou cinq signatures au bas de leur réclamation.

Ce fut assez cependant pour pousser le conseil municipal de Saint-Omer à agir : les échevins décidèrent que, dans les 24 heures, M. de Vissery devrait abattre son paratonnerre ; faute de quoi, il serait, à ses frais, déféré au bailli.

L'accusé demanda aussitôt à s'expliquer, ce qui lui fut accordé. En présence d'une grande partie de la population de Saint-Omer, assemblée à la mairie, l'avocat plaida sa cause devant les échevins. Ce fut en vain. Peu au courant des progrès des sciences, la municipalité maintint sa première décision.

Cette fois, la foule prit peur. La pointe métallique qui surmontait la maison de Vissery n'allait-elle pas attirer la foudre sur la ville, provoquer une catastrophe ?

Ne se possédant plus, dominés par la crainte, nombre de gens se rendirent devant la maison de l'avocat-physicien s'énervèrent les uns les autres, puis exaspérés par le refus opposé par Vissery d'abattre son paratonnerre, ils menacèrent de mettre le feu à son habitation.

D'instant en instant, la situation devenait plus sérieuse. Comme l'avocat apprenait qu'une compagnie de grenadiers se dirigeait vers sa maison pour enlever le paratonnerre, il se résolut de céder… du moins en apparence. Il monta sur le toit de sa demeure, enleva la longue pointe et … la remplaça par une plus petite.

Apaisée, la foule se dispersa et l'avocat eut les rieurs pour lui.

Mais M. de Vissery ne voulut pas se contenter de cette demi-victoire. Il résolut de poursuivre l'affaire devant le Conseil d'Artois.

Pour défendre sa cause, il fit appel à Me Antoine-Joseph Buissart, avocat en vue, physicien également, membre de l'Académie d'Arras et de celle de Dijon, de la Société de Médecine et du Muséum de Paris. Comme l'indique Gérard Walter dans son étude sur Robespierre parue en 1936.

« Me Buissart était considéré comme le plus grand physicien que le barreau d'Arras possédât à cette époque . Ne collaborait-ils pas au journal de Physique ?

Voulant présenter un dossier convaincant aux juges du Conseil d'Artois et sachant que son client ne reculerait devant aucune dépense,

Me Buissart entreprit de réunir de réunir une importante documentation. I

l écrivit donc à nombre de savants de cette époque – Concordet, l'abbé Bertholon, Le roy, Jean Paul Marat … à maintes sociétés savantes – telles l'Académie de Montpellier, l'Académie des Sciences …, et à quatre jurisconsultes parisiens renommés : Target, Lacretelle, Henry et Polvorel.

Cette correspondance de l'avocat artésien fit connaître en France l'affaire du paratonnerre et détermina des prises de position de corps constitués ou de personnes au nom célèbre : c'est ainsi que l'Académie de Dijon rédigea un exposé qui affirmait que le paratonnerre de Vissery ne présentait aucun danger, que l'Académie de Montpellier jugea sévèrement la façon d'agir des échevins de Saint-Omer, que l'Académie d'Arras pris parti pour M. de Vissery, etc.

En septembre ou en octobre 1782 Me Buissart proposa au jeune Robespierrede plaider la cause, dont il avait établi le dossier et notamment un mémoire de 96 pages comportant un long exposé scientifique de la question.

Pour quelle raison Me Buissart s'adressa-t-il à Maximilien plutôt qu'à un autre confrère ? Gérard Walter pense que la « récente nomination de celui-ci (Robespierre) comme juge de la salle épiscopale a pu attirer son attention sur le jeune avocat dont la distinction, l'existence honorable et rangée, les relations utiles dans les milieux ecclésiastiques n'ont pas dû passer inaperçus non plus .

Cet historien pense aussi que Mme Buissart, « femme énergique et autoritairea pu influer sur la décision de son mari. Dans son étude sur La vie privée de Robespierre, Bernard Nabonne estime que son héros était l'amant de Mme Buissart. La chose est possible, sans être certaine.

Quoiqu'il en soit, vers la fin d'octobre 1782, M. de Vissery fut ; au courant de la collaboration envisagée, puisque, le 25 octobre, il écrivit à Buissart qu'il souhaitait que « M. de Robespierre se couvre de gloire dans sa plaidoirie .

Le procès commença le 14 mai 1783.

Voulant seulement obtenir gain de cause et non se venger du couple Regnard-Debussy, qui était à l'origine de l'affaire, M. de Vissery avait renoncé à toute action contre les auteurs de la pétition.

Quand en présence d'un nombreux public, Robespierre prit la parole, il s'efforça donc de prouver seulement que son client avait eu raison de dresser un paratonnerre sur sa maison.

« Les arts et les sciences sont le plus noble présent du ciel à l'humanité, lut-il d'une voix lente dit-on. Par quelle fatalité ont-ils trouvé tant d'obstacles pour s'établir sur la terre ?…

Pourquoi faut-il que nous ne puissions payer aux hommes qui ont inventé ou conduit à la perfection le juste titre de reconnaissance et d'admiration que leur doit l'humanité entière, sans être forcés de gémir en même temps sur les honteuses persécutions, qui ont rendu leurs sublimes découvertes aussi fatales à leur repos qu'elles étaient utiles au bonheur de la société ?…

Ayant repris son souffle, Robespierre poursuivit son discours. Et durant plusieurs heures, il démontra, avec de multiples preuves et références à l'appui, que le paratonnerre, loin d'être un engin « dangereux pour la sûreté publique , comme l'avaient affirmé les échevins de Saint-Omer, protégeait, au contraire, la vie des hommes contre les dangers de la foudre. Ce fait bien établi, il prit l'offensive contre les ennemis de M. de Vissery :

« Tout le monde savant, dit-il avec enthousiasme, l'a (le paratonnerre) adopté avec transport : toutes les nations éclairées se sont empressées de jouir des avantages qu'il leur offrait ; aucune réclamation n'a troublé ce concert universel de louanges, qui d'un bout à l'autre du monde à l'autre élevait jusqu'aux cieux la gloire de son auteur… « Je me trompe, il y a eu une réclamation …

« Dans ce siècle, au sein des lumières qui nous environnent, au milieu des hommes que la reconnaissance de la société prodiguait au philosophe à qui elle doit cette sublime invention, on a décidé qu'elle était pernicieuse au genre humain.

Bien que de style recherché et assez emphatique, la plaidoirie de Robespierre produisit un grand effet. Subjugués par l'accent d'autorité qui émanait de ce petit homme à la sobre élégance et par ses irréfutables arguments, puisés dans le mémoire de Bruissart, le 31 mai, les juges du Conseil d'Artois donnèrent gain de cause à son client : celui-ci pourrait replacer son paratonnerre sur sa maison.

Dans une lettre adressée à Me Buissart, M. de Vissery marqua sa satisfaction de l'heureuse issue de son procès et son appréciation du talent d'orateur de Robespierre.

« … nous en partageons la gloire à trois, vous monsieur, pour votre mémoire bien écrit, M. l'orateur pour son plaidoyer éloquent et moi pour le gain d'une cause que je ne pouvais perdre… selon le sentiment des personnes instruites.

Buissart fit imprimer son mémoire, qui fut mis en vente à Paris. Le 21 juin 1783, le Mercure de France ne manqua pas de signaler à ses lecteurs ce nouvel ouvrage. Au bas de l'article consacré au mémoire de Bruissart et à l'affaire du paratonnerre.

On put lire ces lignes : « M. de Robespierre, jeune avocat d'un mérite rare, a déployé dans cette cause, qui était la cause des Sciences et des Arts, une éloquence et une sagacité qui donnent la plus haute idées de ses connaissances.

Au début septembre, grâce à l'aide financière de M. de Vissery, Robespierre put faire imprimer sa plaidoirie, ou plus exactement ses deux plaidoyers, car le jeune avocat artésien avait pris deux fois la parole, au cours du procès du paratonnerre. Cette brochure fut adressé à bien des hommes en vue, tels Benjamin Franklin et l'abbé Bertholon, ainsi qu'à des revues littéraires de Paris.

A nouveau le Mercure de France consacra quelques lignes à Robespierre, parues dans la rubriques Annonces et Notices : « Ces plaidoyers font le plus grand honneur à M. de Robespierre, à peine sorti de l'adolescence.

Ainsi, grâce à l'affaire du paratonnerre, Maximilien, avocat provincial, commençait à faire parler de lui en dehors de l'Artois.

Au cours des années suivantes, Robespierre vit un de ses essais littéraires couronné par l'Académie de Metz, en 1784. L'Académie d'Arras, qui l'avait accueilli en son sein, le 15 novembre 1783, l'élut pour directeur, le 4 février 1786.

Vers le début 1787, Robespierre fut admis aux Rosati, club arrageois groupant notamment un capitaine du génie en garnison à Arras, un nommé Lazare Carnot, et un certain Joseph Fouché, jeune oratorien, professeur au petit séminaire.

Enfin le 26 avril 1789, Maximilien fut élu député du Tiers aux Etats-Généraux.

Il allait entrer dans l'Histoire, mais c'est une autre histoire !

votre commentaire

votre commentaire

-

-

Jeanne Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, par François Hubert DROUAIS, 1763,

château de Versailles, Versailles.

Jeanne Antoinette Poisson, marquise de Pompadour

- Marquise de pompadour

- par Jean-Marc Nattier

Née à Paris en 1721, morte à Versailles en 1764, Jeanne Antoinette d’Etiolles, née Poisson, marquise de Pompadour est la fille de Louise-Madeleine de La Motte et de François Poisson. 1724 voit la naissance de sa soeur Françoise-Louise Poisson qui mourra vraisemblablement très jeune. C’est en 1725 que naît son frère François-Abel, futur comte de Marigny. En 1726 la future marquise de Pompadour entre au couvent des Ursulines pour y suivre ses études.

François Poisson son père est accusé de malversations financières et condamné le 20 mai 1727 : il s’enfuit à Hambourg. Pendant plusieurs années elle va étudier le chant, la danse, le théâtre, le dessin, la gravure et la littérature. En 1739 son père revient à Paris.

Le 9 mars 1741 elle se marie avec Charles Guillaume Le Normant D’Etiolles, fils du trésorier de la Monnaie et neveu du fermier général Charles-François Le Normant de Tournehem. C’est du reste ce dernier qui a pris en charge la famille Poisson quand le père François s’est expatrié en Allemagne.

Le 26 Décembre 1741 voit la naissance de son premier fils, mais ce dernier ne vivra que quelques mois. Puis c’est sa fille Alexandrine qui naît le 10 Août 1744.

Elle vit une partie de l’année au château d’Étioles près de la forêt de Sénart et

c’est à cet endroit où Louis XV aime chasser qu’il la remarque. Le 25 février 1745 le roi et la future marquise de Pompadour se rencontrent à un bal masqué organisé en l’honneur du mariage du Dauphin. Louis XV est déguisé en « if », taillé comme ceux de Versailles, elle est en « bergère ».

Invitée une autre fois par le roi elle se laisse séduire par Louis XV. Elle est elevée au titre de marquise le 7 Juillet 1745 et quitte Etiolles pour s’établir au palais des Tuileries. Son mari Charles Guillaume Le Normant d’Etiolles est séparé de corps et de biens de son épouse par sentence du Parlement, est nommé fermier général et doit s’effacer devant Louis XV.

Jeanne Antoinette est présentée officiellement à la Cour de Versailles le 14 septembre 1745 lors des festivités marquant le retour de campagne du roi.

Elle s’entoure de personnages importants : les frères Pâris, dont les avances sont nécessaires aux finances, le cardinal de Tencin et sa sœur, le maréchal de Richelieu [1].

Femme de goût, elle exerce un véritable mécénat. Elle accueille les écrivains dans l’entresol de son médecin Quesnay ; ce sont eux qui "ont donné le nom de Grand à Louis XIV. Elle apprécie Rousseau dont elle fait jouer Le Devin du village , réconcilie Voltaire avec le roi, qui lui donne la charge d’historiographe et de gentilhomme de la chambre.

Elle passe de nombreuses commandes à Gabriel, à Boucher, à La Tour, au graveur Cochin, à l’ébéniste Œben. Les artistes ont multiplié ses portraits : Quentin Latour, Nattier, Van Loo...

En 1753 aux environs de Noël, la marquise de Pompadour achète l’Hôtel d’Evreux qui est connu de nos jours sous le nom du Palais de l’Elysée.

Une partie des appartements sont transformés par son architecte Lassurance.

Les jardins sont aussi largement modifiés avec l’apport de portiques, de charmilles et d’une grotte dorée. Elle léguera cet Hôtel à Louis XV.

Madame de Pompadour a quarante-deux ans en ce mois de février 1764. Elle n’est pas en bonne santé et a souvent des problèmes cardiaques. C’est lors de son séjour à Choisy quelle prend froid. Mais c’est bien plus qu’un simple coup de froid.

Le 29 février elle est prise d’un malaise, elle crache le sang, les diagnostic des médecins est très clair : la marquise est atteinte d’une pneumonie.

La semaine qui suit elle est au plus mal. Louis XV reste à son chevet le plus possible. Il ne faut pas oublier que même si Madame de Pompadour n’est plus la favorite du roi, elle est sans aucun doute sa plus grande amie. Le 10 mars elle est considérée comme perdue. Le 24 mars, elle va mieux et retourne à Versailles. Dans la soirée du 7 avril, la marquise est victime d’une rechute, elle a beaucoup de mal à respirer.

Le 14 avril, Madame de Pompadour fait ajouter un codicille au testament qu’elle a rédigé sept ans auparavant. Elle fait ses adieux à Louis XV et le curé de la Madeleine lui donne l’extrême-onction. Le 15 avril au matin elle a encore la force de recevoir son frère Abel François Poisson, marquis de Marigny, légataire universel de son immense fortune, le prince de Soubise, qu’elle a nommé son exécuteur testamentaire, et le duc de Choiseul, ministre de la Guerre. Elle s’éteint ce même jour à dix neuf heures trente.

Le 14 avril, Madame de Pompadour fait ajouter un codicille au testament qu’elle a rédigé sept ans auparavant. Elle fait ses adieux à Louis XV et le curé de la Madeleine lui donne l’extrême-onction. Le 15 avril au matin elle a encore la force de recevoir son frère Abel François Poisson, marquis de Marigny, légataire universel de son immense fortune, le prince de Soubise, qu’elle a nommé son exécuteur testamentaire, et le duc de Choiseul, ministre de la Guerre. Elle s’éteint ce même jour à dix neuf heures trente.Comme le veut le protocole mis en place par Louis XIV, seuls les rois ou les princes meurent à Versailles.

Si la marquise de Pompadour est décédée à Versailles c’est en raison d’une amitié de 20 ans avec Louis XV.

Néanmoins, juste après son décès, elle est transportée discrètement dans son hôtel particulier des Réservoirs.

C’est le 17 avril 1764 que les obsèques de la marquise auront lieu à l’église Notre-Dame dont l’intérieur a été entièrement tendu de noir. Le cortège funèbre se compose de cent prêtres, de vingt-quatre enfants de choeur, des quarante-deux domestiques de la défunte en livrée de deuil et de soixante-douze pauvres de la paroisse.

A l’issue de la cérémonie, à six heures du soir, le cercueil est placé dans un carrosse à dais ducal, attelé de douze chevaux caparaçonnés de moire d’argent et précédé par quatre gardes suisses. Madame de Pompadour doit reposer, selon son souhait, au couvent des Capucins de la place Vendôme, à Paris.

La pluie et le vent n’empêchent pas Louis XV de sortir sur le balcon de la cour de Marbre du château pour le regarder s’éloigner sur l’avenue de Paris. Le roi ne bouge pas jusqu’à ce que la procession disparaisse. Il pleure : « Voilà les seuls devoirs que j’ai pu lui rendre. Pensez, une amie de vingt ans ! »

SOURCES

http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article263

votre commentaire

votre commentaire

-

Enquête l'affaire du vol des diamants de la Couronne

« On volé les bijoux de la Couronne ! »

Le fait divers émeut Paris en septembre 1792.

Depuis il a fait rêver bien des amateurs d’histoires à scandale.

Lodace vous dévoile quelques secrets sur cette affaire.

Le vol des diamants de la Couronne, en septembre 1792, compte parmi les énigmes favorites des amateurs d’histoire à scandale.

La version « officielle », celle des petits voleurs accomplissant un larcin relevant du fait divers, version reprise par les historiens contemporains, n’est pas satisfaisante.

La Toison d'or de Louis XIV :

au milieu, le spinelle en forme de dragon dit Côte de Bretagne ; en dessous, le Bleu de France, désormais connu sous le nom de Hope.

Gouache 2008 de la Toison d'or de la parure de couleur de Louis XV, montrant le

"diamant bleu de la Couronne" ainsi que le spinel "Côte de Bretagne".

C’est ce qui a permis sans doute une floraisons d’interprétations des plus délirantes.

Ainsi Édouard Drumont, l’auteur de « La France juive » (1886), met en cause les joailliers et bijoutiers juifs de la capitale qui furent, selon lui, les principaux receleurs et revendeurs des diamants subtilisés par les petits voleurs.

Le diamant Sancy.

Peu lui importe que les patronymes d’origine juive qui apparaissent dans le cours de l’instruction désignent non pas des prévenus mais des témoins cités à l’audience !

Au-delà du « cas » Drumont, il reste que certains faits troublants demeurent inexpliqués et que les commanditaires du vol n’ont jamais été identifiés.

La tentation était grande de reprendre l’enquête.

Un observateur de taille :

les archives les plus précieuses sur le sujet, celles qui eussent définitivement levé le voile sur cette curieuse affaire, ont brûlé :

il s’agit des actes du conseil provisoire de la Commune insurrectionnelle du 10 août 1792, détruits dans l’incendie de l’Hôtel de Ville de Paris en 1871.

C’est donc moins à un travail d’enquêteur que d’archéologue que l’historien doit se livre.

Pour reconstituer le déroulement des faits, il lui faut explorer telle séries des Archives nationales, puis telle autre des Archives de Paris, qui le renvoie au Minutier central (ce fonds d’archives considérable et très bien conservé qui contient tous les répertoires et minutes des notaires parisiens).

C’est à ce prix seulement que, peu à peu, des témoignages ignorés, des copies de procès verbaux des sections, des inventaires inexploités, une fois assemblés, éclairent cette affaire d’un jour nouveau.

Reprenons les faits :

dans la nuit du 16 au 17 septembre 1792, la police surprend quelque voyous au moment où ils viennent de faire main basse sur les bijoux et diamants de la ci-devant (depuis le 10 août) Couronne de France.

Un seul cri dans tout Paris :

« Le Garde Meuble est volé !

Les diamants de la Couronne sont enlevés ! »

Les journaux se montrent prudents.

Le mardi suivant,

« Le Patriote français », rédigé par Brissot s’exprime sur l’affaire avec une réserve calculée car les spoliateurs ont été servis, plus qu’ils n’auraient pu l’être, par le hasard :

ce vol audacieux et considérable ne peut avoir été commis par des voleurs ordinaires.

« Le Thermomètre du jour », qui passe pour être payé et inspiré par le ministre de l’Intérieur Roland, est plus disert :

il laisse entendre clairement que l’opération a été dirigée « de haut » ;

il insinue de plus que les sentinelles qui faisaient le guet, les patrouilles qui circulaient sur la place avaient reçu des consignes : elles sont intervenues à un moment où le vol était largement consommé.

De fait, lorsque sous les colonnades du Garde Meuble, à l’angle de l’actuelle place de la Concorde et de la rue Saint-Florentin, on met la main sur ces voleurs, on récupère quelques mauvais diamants roulés dans des mouchoirs ; les plus prestigieux, tels que le

« Grand Diamant bleu »,

« Le Régent » et le « Sancy », ont déjà disparu.

Il aurait suffi de moins pour que, les rivalités entre girondins et montagnards aidant, l’affaire prenne, avant toute enquête, une tournure politique.

Les montagnards et les membres de la Commune accusent d’impéritie le ministre de l’Intérieur, Roland, qui a dans ses attributions la responsabilité du Garde-Meuble national.

Il est vrai que le ministre n’a pas su imposer son autorité : c’est sur lui aussi que retombera plus tard la responsabilité de la disparition de la correspondance secrète de Louis XVI découverte dans une armoire de fer aux Tuileries et qu’il avait été chargé d’inventorier.

Par une lettre à la Convention, reproduite dans les journaux, le ministre se disculpe en ces termes :

« Le vol du Garde-Meuble n’aurait point été commis sans doute s’il y avait eût une garde plus nombreuse et surtout plus vigilante.

Cependant plusieurs réquisitions avaient été faites à ce sujet et réitérées de la manière la plus pressante ;

j’en fais joindre ici les copies certifiés… »

Roland conclu qu’il a été l’objet d’une machination politique à laquelle il lui paraît inutile de donner, faute de preuves, une trop grande importance.

Le plus urgent est de rassurer l’opinion, après une instruction d’un mois, on livre à la justice quelques-uns des malandrins pris sur la dénonciations des premiers.

Marie de Médicis en costume de sacre, Frans II Pourbus Le Jeune, 1610 © RMN-GP (Musée du Louvre) / Thierry Le Mage

Dix-sept passent en jugement, cinq sont acquittés et douze condamnés à mort.

Parmi ces derniers, cinq seront exécutés, les autres bénéficieront de sursis puis, l’année suivante de remises de peine.

Cependant, chacun peut remarquer que le Tribunal criminel a assimilé les accusés à des agents de la contre-révolution en appliquant l’article II de la 2ème section du code pénal :

« Toutes conspirations et complots tendant à troubler l’État par une guerre civile, en armant les citoyens les uns contre les autres ou contre l’autorité législative, seront punis de mort. »

Les interrogatoires subis par les accusés n’aident en rien à retrouver les principaux diamants qui ont, aux yeux de l’opinion, tout comme les autres objets contenus dans le Garde-Meuble, une importance symbolique égale, sinon supérieur à leur valeur réelle.

Qu’est-ce que le Garde-Meuble ?

Un magasin de dépôts mais aussi un musée, dont les salles ont été disposées pour permettre au public de visiter ses collections une fois par semaine.

On peut y voir les armures des rois de France, les lits de parades de la cour, la chapelle du cardinal de Richelieu, ainsi qu’une collection des tapisseries unique au monde.

Dans l’une de des salles du premier étages sont enfermés dans des vitrines les diamants montés en parure.

C’est François Ier qui, en faisant don à l’État, par lettres patentes, de ses pierres les plus estimées, était à l’origine du trésor des joyaux de la Couronne.

La plupart des parures provenaient d’Anne de Bretagne, qui les tenait de Marguerite de Foix.

Il y avait notamment un diamant connu au XVIème siècle sous le nom de la « Belle Pointe ».

Plus célèbre encore,

un rubis de 206 carats portait le nom de

« Côte de Bretagne ».

Son sort avait été lié à deux autres gros rubis qui, après bien des aventures lors des guerres de Religions et plus tard encore, réintégrèrent le mobilier de la Couronne grâce à Colbert.

La « Côte de Bretagne », pierre brute, fut portée par les souverains, taillée en dragon tenant la Toison d’Or dans sa gueule.

Sous le règne d’Henri IV, apparut un personnage dont le nom demeure lié à l’histoire des diamants de la Couronne : Nicolas Harlay de Sancy.

Il possédait plusieurs diamants sur lesquels il empruntait des sommes considérables qu’il mettait à la disposition du roi.

L’un des joyaux reçut son nom (le Sancy) ; il fut vendu à Jacques Ier, roi d’Angleterre.

Lors de la Révolution anglaise, Henriette de France, fille d’Henri IV, sieur de Louis XIII et épouse de Charles Ier d’Angleterre l’emporta avec elle.

Pressée d’argent, elle donna en gage en 1655 en même temps qu’un autre, le « Miroir du Portugal », au duc d’Épernon.

La reine les racheta peu après tous les deux pour les vendre en 1657 au cardinal de Mazarin qui, a sa mort les laissa à Louis XIV avec seize autres diamants de premier ordre.

Au XVIIIème siècle, deux pierres extraordinaires entrèrent dans le trésor : le « Grand Diamant bleu » et le diamant de la maison de Guise.

Quand au fameux « Régent » visible au musée du Louvres, l’achat, en 1717, en a été conté

par Saint-Simon dans ses « Mémoires ».

Lors du sacre de Louis XV, on le plaça au centre du bandeau de la couronne, elle-même surmonté d’un fleur de lys dont la pierre centrale était le « Sancy ».

A la veille de la Révolution et jusqu’en 1792, la garde des objets de la Couronne était assuré par le sieur Thierry, issu d’une famille d’ancienne et haute domesticité.

La protection de Louis XVI, dont il était l’un des quatre premiers valets de chambre, lui avait permis de constituer une fortune immense .

Sous ses ordres venait immédiatement Lemoine-Crécy, son beau-frère, qui possédait la charge de garde général de la Couronne. A partir de 1789,

Thierry délaissa sa baronnie de Ville-d’Avray pour occuper avec toute sa famille des somptueux appartement aménagés au Garde-Meuble même, dans l’actuel ministère de la Marin.

Trois jours avant la tentative de fuite de la famille royale, en juin 1791, l’Assemblée décide de faire procéder à l’inventaire complet des bijoux et diamants du Garde-Meuble.

Remis en septembre 1791, le rapport d’inventaire, comparé au précédent, révéla que le trésor avait perdu de sa valeur sous le règne de Louis XVI.

C’est seulement en 1792 que Thierry est appelé à la barre de l’Assemblée pour répondre de l’état du Garde-Meuble.

Il lui est enjoint de se tenir « aux ordres des commissaires » :

c’est un avertissement à cet administrateur d’Ancien Régime soupçonné d’infidélité.

On commence à craindre que le trésor ait été confié à des gardiens peu fidèles ou susceptibles de se laisser séduire : comment expliquer autrement la provenance des énormes subsides distribués depuis 1790 dans un but contre-révolutionnaire ?

A divers objets il manque des portions d’or, des perles ou des pierres précieuses.

Le bruit court alors - et on est aujourd’hui fondé à le croire - que Thierry aurait, sous le couvert de réparations ou de retaille, vendu en secret des diamants à l’étranger.

Une note détaillée (AN, T 399) dans les papiers de Lemoine-Crécy, révèle comment ce dernier marchandait des diamants avec les joailliers hollandais, par l’intermédiaire des fameux banquiers Vandenyver.

La famille royale avait, il est vrai, une fâcheuse tendance à confondre ses bijoux personnels avec ceux de la Couronne : en effet, si les monarques en avaient la libre disposition - les diamants notamment servait à gager les emprunts - ils n’avaient nullement la propriété de ces objets.

En 1785, Marie-Antoinette avait tant et si bien modifié la monture d’une parure de rubis qu’il fut bientôt impossible de distinguer ce qui était du Garde-Meuble et ce qui lui appartenait.

Elle avait, pour finir, obtenu du roi que la parure entière lui fut donnée en propre.

Le journaliste Gorsas se fit d’autre part l’écho

dans son « Courrier » de la maladresse insigne

de Marie-Antoinette qui avait emporté le « Sancy » avec elle lors de l’épisode de Varennes.

Dès lors, on trouve fréquemment dans les rapports les plus officiels, la mention d’arrestations, par diverses municipalités, de cargaisons de bijoux et de pierres précieuses en route, semble-t-il, pour l’étranger.

Le navire « La Jeune Cécile » est arrêté à Quillebeuf avec une cargaison de bijoux destinée à la reine de Portugais.

Le Comité des Recherches est alerté d’autre part sur « L’opportunité de garder la maison [château]

de M. Thierry de Ville-d’Avray […] pour empêcher qu’on ne la pille et qu’on en puisse distraire les diamants de la Couronne susceptibles de s’y trouver » (AN D XXIX, 36, dossier 375).

Dans un tel contexte, alors que les lois sur les biens des émigrés, votées par l’Assemblée en mars-avril 1792, s’efforcent de mettre sous surveillance les biens les plus précieux et les plus aisément transportables pour les empêcher de passer en pays ennemi, il est impensable que, dans l’entourage du roi, on ne se soit pas interrogé sur la destination des diamants de la Couronne en cas d’événement grave.

Dès le 20 juin 1792, si l’on tient au rapport d’enquête, « Louis Capet, voulant mettre à l’abri tous les diamants et richesses déposés au Garde-Meubles, fit engager l’épouse du sieur Lemoine-Crécy, par Thierry son valet de chambre, à enlever dudit Garde-Meuble tous ces objets et à les cacher dans une armoire pratiquée dans le mur de son alcôve, derrière le chevet du lit, ce qui fut fait ».

Un artisan menuisier au service de Thierry avoue d’ailleurs aux autorité qu’il s’est « chargé de faire faire des cachettes en divers endroits du Garde-Meuble et dans les châteaux [Ville-d’Avray et Montregard] de Thierry » et a « pareillement établi des petits coffres-forts pour des voitures, pour que le citoyen Thierry puisse plus commodément porter de l’or à Valenciennes... » (AN F7 4774.90).

Le dimanche et le lundi précédent le 10 août 1792, qui marque la fin de la monarchie, six malles sortent furtivement du Garde-Meuble.

Elles appartiennent au gendre de Thierry, Baude de Pont-l’Abbé, et sont acheminées par Azèle, son homme de confiance, chez Prévost d’Arlincourt, ex-fermier général qui, comme la plus part de ses anciens collègues, avait fait passer des fonds en territoire ennemi.

Que contiennent ces malles ? Nul ne le sait.